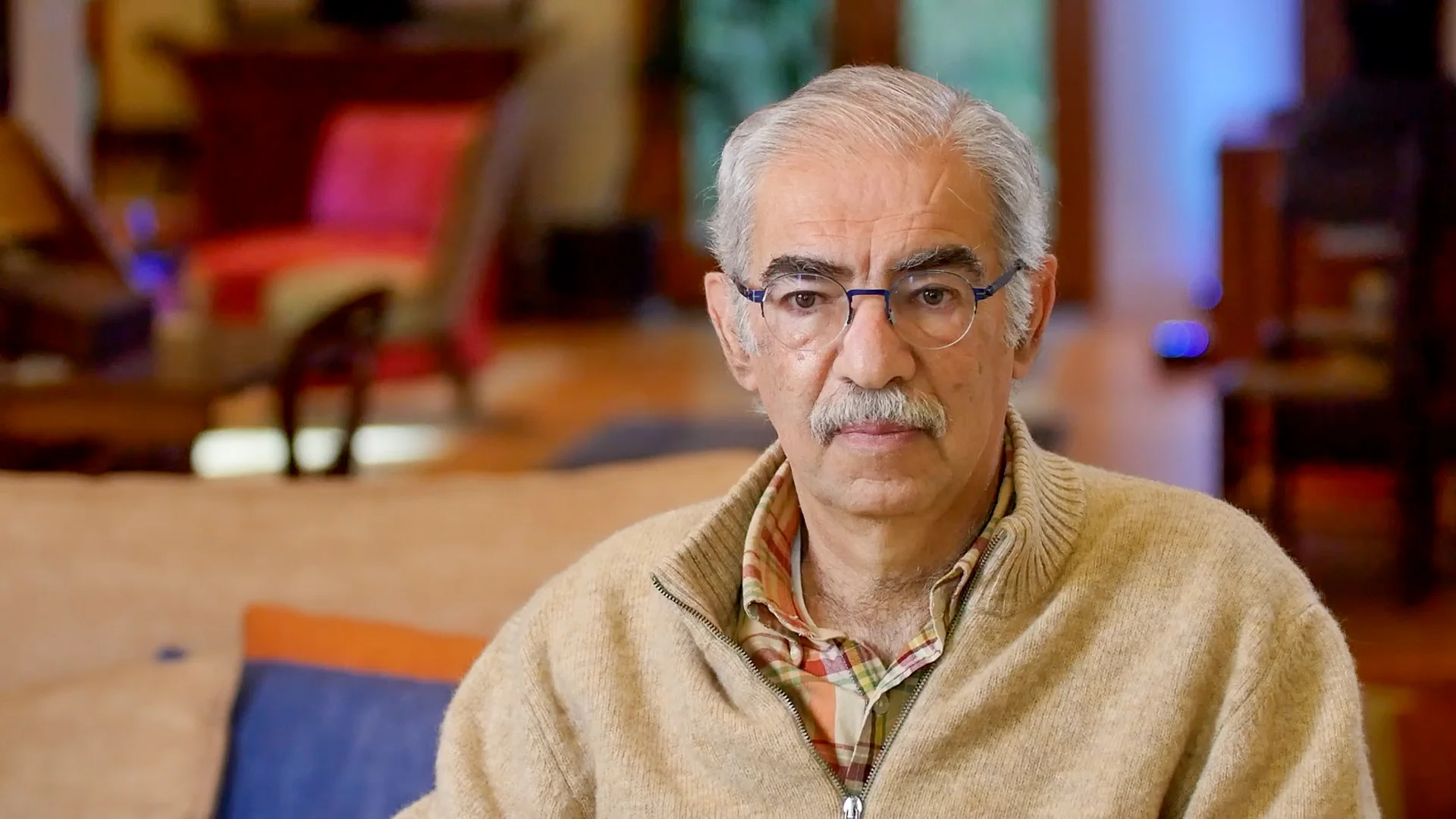

Santiago Levy

Doutor em Economia e mestre em Economia Política pela Boston University, com pósdoutorado honorário pela University of Cambridge. Ocupou diversos cargos na administração pública do México e em organismos internacionais, entre eles o de vice-presidente de Setores e Conhecimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Também foi presidente da Comissão Federal de Concorrência do México e diretor do Programa de Desregulamentação Econômica na então Secretaria de Comércio e Fomento Industrial.

Entrevista

P./ A América Latina e o Caribe progrediram em seu desenvolvimento, mas de forma incompleta; em particular, os níveis de pobreza e desigualdade ainda são muito altos, assim como a renda per capita. Como você avalia o progresso e os desafios pendentes em termos de crescimento e inclusão social na região

Em primeiro lugar, gostaria de começar agradecendo à CAF por este convite, parabenizando toda a equipe pelos 20 anos do Relatório de Economia e Desenvolvimento (RED), que é uma peça indispensável para nossos pesquisadores e para todos os formuladores de políticas públicas na América Latina, e que sempre lemos com grande interesse.

Como fazer uma avaliação de uma região tão heterogênea? Não é fácil, porque a América Latina inclui países de renda mais alta, como o Chile, e outros com renda muito mais baixa, como Honduras e Nicarágua. Portanto, desde o início, é uma região heterogênea. Dito isso, em geral, acho que podemos estar satisfeitos com o progresso que fizemos em termos de gestão macroeconômica em geral – não em todos os países, é claro, sabemos que há problemas muito sérios na Venezuela, na Argentina – mas, em geral, nos últimos 20 anos, a região mostrou que sabe como administrar bem sua política macroeconômica e como responder a choques externos complexos, como a crise de 2008-2009 ou a crise da covid

Entretanto, e isso é um claro-escuro, a região não alcançou o que é necessário para o desenvolvimento com inclusão social. Continuamos sendo uma das regiões de crescimento mais lento do mundo, uma região com níveis muito altos de desigualdade de renda e outros indicadores, como o acesso à saúde e à educação. E, considerando nossa renda per capita, a pobreza continua muito alta. Portanto, o copo está meio cheio e meio vazio: meio cheio em termos de aprendizado e gestão macroeconômica, e meio vazio em termos de ter construído uma estratégia de crescimento com inclusão social que seja realmente capaz de reduzir a desigualdade e a pobreza. Essa seria uma avaliação um pouco limitada do que, insisto, é uma região muito heterogênea.

P./ Na América Latina, a informalidade é, sem dúvida, um desafio com implicações muito grandes para a produtividade, a inclusão, a proteção ambiental e outras dimensões do desenvolvimento. Que elementos você considera fundamentais para entender ou explicar o excesso de informalidade na América Latina e no Caribe, e como você acha que os problemas da informalidade estão relacionados aos problemas de pobreza e desigualdade mencionados na pergunta anterior?

A informalidade é, na verdade, uma manifestação de problemas mais profundos na estrutura social e econômica da região. A informalidade não é a causa de nada, ela é realmente um reflexo do fato de que as instituições fundamentais de nossas sociedades não estão funcionando bem. E isso explica por que, apesar de termos estabilidade macroeconômica, apesar de termos progredido na acumulação de capital humano, ainda somos uma região em que, no total, mais da metade da força de trabalho trabalha informalmente e, embora os dados não estejam completos, a maioria das empresas também trabalha informalmente. Por quê? Porque, no fundo, as instituições fundamentais para o desenvolvimento de nossos países são disfuncionais. A informalidade é um fenômeno complexo e não se pode apontar uma única causa como o motivo da informalidade

Temos problemas na regulamentação do mercado de trabalho, na legislação trabalhista e de seguridade social, nos salários mínimos, mas também na tributação: regimes especiais para empresas que são altamente distorcivos, tributação às vezes muito incompleta. E também, infelizmente, problemas em outras dimensões que afetam a maneira como os trabalhadores e as empresas se comportam, por exemplo, na execução de contratos comerciais e de crédito. Tudo isso afeta o acesso das empresas ao crédito, a maneira como elas decidem contratar trabalhadores, e isso influencia as decisões dos trabalhadores e das empresas contra contratos assalariados que estejam em conformidade com a lei, em que os trabalhadores tenham as proteções da seguridade social, salários mínimos e proteção contra demissão. Sim, essa é uma manifestação de um problema profundo e tem duas implicações importantes para a região. Por um lado, isso nos impede de ter inclusão social. Não podemos falar de inclusão social quando metade dos trabalhadores da região não tem acesso à seguridade social. E o segundo grande problema é que, em um contexto de alta informalidade, o desempenho das empresas e dos trabalhadores é afetado em várias dimensões que reduzem a produtividade. E essas são duas ideias que devem ser vistas como um resultado simultâneo do mesmo fenômeno de instituições disfuncionais, alta informalidade, falta de proteção social e baixa produtividade. Uma não é a causa da outra, mas ambas são resultados simultâneos de instituições disfuncionais.

P./ Como essas regulamentações, especialmente aquelas associadas à proteção do emprego, influenciam os níveis de informalidade e, portanto, a produtividade na região?

Há muitas regulamentações que afetam a forma como as empresas e os trabalhadores se relacionam e que tipo de contratos são estabelecidos, sejam eles de longo ou curto prazo. Às vezes, queremos apontar para a regulamentação trabalhista ou para a regulamentação da seguridade social, às vezes para o salário mínimo, e é muito difícil identificar exatamente o que está acontecendo. É como quando um paciente chega ao hospital e tem uma bala no pulmão, uma bala no estômago e uma bala no fígado. Na realidade, há várias causas e, provavelmente, o problema da informalidade no trabalho está superdeterminado.

Dito isso, se nos concentrarmos na questão da regulamentação da demissão, com poucas exceções, a maioria dos países latino-americanos não tem seguro-desemprego. O instrumento privilegiado para proteger os trabalhadores contra o choque da demissão é impedir a demissão, tornando-a muito difícil e com regulamentações muito complexas que, em alguns países, como o Peru, tornam, por exemplo, quase impossível para as empresas demitirem seus trabalhadores ou, em outros casos, tornam isso extremamente oneroso. A intenção dessas regulamentações é clara e bem-vinda; elas certamente têm boas intenções de proteger o trabalhador. Entretanto, não são um instrumento eficaz para isso, porque as empresas preveem que, se contratarem um trabalhador e houver um choque negativo, não poderão demiti-lo. E o que fazem então é tentar demiti-lo. O que elas fazem, então, é tentar contornar a legislação por meio de contratos de curto prazo, ou por meio de outro tipo de contrato por honorários ou de diferentes formas que impeçam um relacionamento de longo prazo entre empresa e trabalhador, e ambos saem perdendo. Portanto, estamos em um exemplo clássico em que boas intenções levam a resultados ruins. E aqui está uma área muito importante em que podemos melhorar, em que haveria ganhos duplos – para os trabalhadores e para as empresas – se pudermos mudar para instrumentos de proteção ao desemprego mais eficazes e, ao mesmo tempo, mais favoráveis à produtividade.

P./ A inovação é um componente essencial para o crescimento sustentável e o conjunto de capital humano é muito importante nesse processo de, digamos, invenção. Em sua opinião, quais são as políticas mais promissoras disponíveis para os países da América Latina e do Caribe para melhorar a educação, o desenvolvimento de habilidades e a pesquisa e o desenvolvimento?

Sem dúvida, há um espaço importante para que as universidades da região se aproximem das empresas e trabalhem de forma mais coordenada, cada uma em sua função, é claro, mas é evidente que poderíamos melhorar se as empresas participassem e dialogassem com as universidades na elaboração dos currículos e na expressão clara de suas necessidades em termos de treinamento de capital humano. Portanto, há um espaço importante para melhorar a coordenação entre universidades públicas e privadas e empresas por meio de associações de empregadores. Ao mesmo tempo, acredito que devemos ir além da ideia de que toda a formação de capital humano ocorre apenas em instituições educacionais. Há um enorme espaço para a formação de capital humano que ocorre nas empresas. A pessoa típica vai para o ensino médio, talvez termine a universidade, talvez nem sempre obtenha um diploma além da universidade, mas digamos que, depois dos 25 ou 27 anos, as pessoas terminem sua educação formal em instituições acadêmicas e, a partir daí, continuem por mais 40 anos. Esse é um espaço enorme para continuar acumulando capital humano, e isso depende da empresa em que trabalham e do relacionamento entre a empresa e o trabalhador.

Há investimentos em treinamento no trabalho, em que a empresa dá ao trabalhador um contrato de longo prazo e ambos internalizam os benefícios do que pode ser aprendido no trabalho. E essa dimensão da formação de capital humano, em minha opinião, tem sido altamente subestimada. Não é que desmerecemos a importância da educação, ela certamente é importante, mas também temos de prestar atenção ao fato de que há um espaço de aprendizado muito grande durante a maior parte do ciclo de vida das pessoas quando elas estão no mercado de trabalho, e para isso precisamos de empresas melhores. Isso implica que há uma dimensão da formação de capital humano que não tem a ver com as instituições universitárias, mas com os regulamentos que afetam a forma como as empresas contratam e estabelecem relações com seus funcionários. Aqui temos uma área importante para aprimoramento, porque as melhorias na educação, insisto, são bem-vindas e indispensáveis, mas levará muitos anos para que novos grupos de trabalhadores com mais anos de escolaridade e melhor educação entrem no mercado de trabalho. Mas na região já temos milhões de trabalhadores com 30 anos de idade ou mais e que estarão no mercado nos próximos 30 anos. Não podemos desperdiçar esse capital humano e, nesse ponto, temos um importante espaço para melhorias.

P./ Os sistemas de proteção social foram fortalecidos em muitos países e, apesar dos avanços na cobertura e na suficiência da proteção social, ela ainda é limitada, especialmente para os grupos mais vulneráveis, devido, em parte, à mesma informalidade trabalhista de que falamos. Quais são, na sua opinião, as principais deficiências ou desafios pendentes nos sistemas de proteção social da região?

Acredito que, em termos de proteção social, temos um grande desafio conceitual que a região não quis enfrentar até o momento. O problema é o seguinte: as regulamentações de seguro social que foram adotadas no Cone Sul por volta das décadas de 1920 e 1930, e nos países andinos, na América Central e no México por volta da década de 1940, vêm da Europa do século XIX, de um modelo em que a proteção social está associada à relação entre a empresa e o trabalhador. Esse modelo fracassou na região e isso é parte da explicação para o fato de termos 50% ou mais da força de trabalho em condições informais. O que aconteceu é que esse sistema foi incapaz de oferecer cobertura total a toda a população, e o que os países e governos da região fizeram, em vez de se perguntarem por que ele não podia cobrir toda a população, foi criar um sistema alternativo e paralelo.

O principal problema da proteção social na América Latina é que ela é segmentada, fragmentada. Temos sistemas contributivos para trabalhadores que estão em um relacionamento com empresas e as empresas cumprem a lei. E para todos os outros, temos outro sistema, uma colcha de retalhos de programas de saúde, pensões não contributivas e outros tipos de programas de proteção social que são um substituto imperfeito, mas que segmentam a população. Basicamente, como isso funciona, se você tem um emprego em uma empresa formal, tem acesso a esse tipo de proteção, e se tem um emprego em outras condições, tem acesso a esse outro tipo de proteção. Quero insistir que isso não tem nada a ver com o capital humano do trabalhador individual. Há dados suficientes de vários países da região que mostram que a mesma pessoa pode estar às vezes empregada formalmente e às vezes informalmente, com as mesmas habilidades e com o mesmo capital humano. Mas os estados da região tratam a mesma pessoa de forma assimétrica, dependendo do contrato de trabalho que ela tem, e essa não é uma forma de estruturar a proteção social. E sim, de fato, os governos da região têm feito um grande esforço para aumentar os gastos com proteção social. Em praticamente todos os países da região, esse foi o item dos gastos públicos que mais cresceu nas últimas décadas. Isso é bem-vindo, mas o que não é bem-vindo é o fato de isso ter sido feito de forma totalmente caótica e sem nenhuma coerência. E o que temos agora são sistemas basicamente disfuncionais que fazem parte da segmentação da economia entre um setor formal e um informal e, portanto, se quisermos a inclusão social nessa área, temos de repensar profundamente como estruturamos a proteção social na região. Devemos parar de seguir o mesmo caminho de simplesmente acrescentar mais e mais programas e mais e mais gastos sem nenhuma lógica ou coerência no que está sendo feito.

P./ Em sua opinião, existem grupos específicos da população aos quais as políticas deveriam dar atenção especial à proteção social?

Dois problemas são confundidos: informalidade e pobreza, que são dois fenômenos diferentes. Informalidade é simplesmente estar em um emprego em que não há proteções contributivas de seguridade social: seguro de saúde, seguro de pensão, seguro de vida (às vezes, nem sempre), seguro-desemprego, proteção de salário mínimo; isso é informalidade. Pobreza é ter uma renda abaixo de um determinado valor que a sociedade considera indispensável para ser considerada uma pessoa que pode viver em condições de vida pelo menos satisfatórias. A população informal na América Latina, como mencionei anteriormente, é de mais de 50%. Mas a pobreza na América Latina não é de 50% da população; dependendo do país, é de 10%, 15% ou 20%. Depende também, é claro, de como essa linha de pobreza é definida. Esses são dois fenômenos diferentes. As famílias em situação de pobreza, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza, precisam ser ajudadas pelo Estado, não apenas oferecendo-lhes proteção contra riscos, mas também algum tipo de transferência de renda. Nesse ponto, a região foi pioneira na elaboração de programas de transferência de renda, mas essa é apenas uma parte da proteção social. De fato, a parte mais importante seria proteger essas famílias contra a deficiência e os riscos à saúde que, às vezes, quando superam a pobreza, voltam a cair na pobreza, porque não há seguro social. Portanto, quando usamos a palavra proteção social, confundimos duas questões diferentes: programas de transferência de renda, que são necessários para famílias em extrema pobreza, e a cobertura de toda a população com seguro social, seja ela pobre ou não. Aqui temos um grande desafio porque, insisto, há uma confusão conceitual, há uma confusão de programas, há duplicação. E isso funciona de tal forma que os resultados são evidentes: aumentos nos gastos sem melhorias na proteção.

P./ Nos próximos 30 anos, esta região sofrerá um envelhecimento acelerado, como já está acontecendo na Europa e na Ásia. E também temos um rápido avanço tecnológico que está transformando profundamente o mercado de trabalho e as habilidades, esse capital humano de que temos falado. Com essas tendências e as características estruturais do mercado de trabalho, como podemos repensar o desenho dos sistemas de proteção social na América Latina e no Caribe

Acho que há alguns princípios importantes que podem servir de guia para repensar e redesenhar a proteção social. Há certos riscos associados ao fato de o trabalhador estar na empresa: se a empresa não tomar medidas de segurança no trabalho ou se decidir demitir o trabalhador. Portanto, o seguro contra riscos ocupacionais e o seguro-desemprego devem fazer parte da relação entre a empresa e o trabalhador, e as empresas devem cobrir os prêmios de seguro correspondentes. Mas há outras questões e outros riscos que não têm nada a ver com a empresa. O fato de um trabalhador ficar doente ou não é algo que não está essencialmente associado ao fato de trabalhar em uma empresa ou por conta própria. Da mesma forma, o risco de longevidade, se um agente vive muitos ou poucos anos, não está muito associado ao tipo de empresa em que ele trabalha. Portanto, o princípio geral é que os riscos que estão diretamente associados à empresa devem ser cobertos pela empresa, com prêmios proporcionais aos salários. E a maioria dos riscos, como doença, longevidade, invalidez ou morte, deve ser financiada de outra forma e ter cobertura universal, independentemente de o trabalhador estar em uma empresa ou não, ou de parte de sua vida estar em uma empresa e parte não.

Esse princípio de separar os riscos de acordo com sua origem e de acordo com uma fonte de financiamento poderia ajudar enormemente a reformular a proteção social. Trabalhei em algumas questões sobre isso e duas coisas fundamentais seriam alcançadas: primeiro, uma proteção social mais eficaz e mais redistributiva e, ao mesmo tempo, empresas muito mais eficientes do ponto de vista da capacidade de crescer e se ajustar aos choques. Isso ajudaria na dimensão da inclusão social e no aumento da produtividade.

P./ Que papel você imagina que essas organizações multilaterais deveriam desempenhar, levando em conta a heterogeneidade entre países e regiões, e como elas deveriam ser adaptadas para cumprir esse propósito, não apenas do ponto de vista do financiamento, mas também levando em conta os serviços de conhecimento ou a coordenação entre os próprios países?

Acredito que o Banco de Desenvolvimento (BD), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a CAF e o Banco Mundial desempenham um papel central na região e devem ser instituições que, esperamos, sejam fortalecidas. O senhor mesmo observou, e tem razão, que eles desempenham dois papéis. São instituições financeiras que ajudam os países da região, especialmente quando há um choque negativo, a se protegerem dos mercados financeiros internacionais que, às vezes, podem agir de forma errática. O BD tem objetivos claros de médio prazo e pode assumir riscos que os bancos internacionais às vezes não estão dispostos a assumir, além de ajudar os países a enfrentar choques negativos. Essa é uma função fundamental, além de fornecer financiamento de longo prazo para projetos em que o risco, por exemplo, em termos de mudanças climáticas ou energias renováveis, é algo difícil de ser medido com precisão pelo mercado. Mas outra função igualmente fundamental do banco de desenvolvimento é ajudar os países não apenas na geração de conhecimento, mas também em algo que às vezes é subestimado. Os governos das regiões estão mudando constantemente, a cada quatro ou cinco anos há uma mudança de governo e, às vezes, essa instabilidade faz com que as políticas públicas não tenham a presença ou a estabilidade necessárias para que possam dar os frutos que se espera delas.

Os bancos de desenvolvimento podem ajudar os países a criar estratégias de desenvolvimento de médio prazo que, de alguma forma, superem as oscilações de curto prazo associadas às mudanças de governo, dando – independentemente da tonalidade do governo em exercício – sugestões e ajudando na visão de políticas públicas que permitam aos países criar soluções de médio prazo, algo de que estamos sentindo muita falta. Temos muitas mudanças de política em um prazo muito curto.

Em resumo, ainda vejo, e por muitas décadas, um papel fundamental para o Banco de Desenvolvimento e insisto que ele deve continuar a ser fortalecido, tanto em termos financeiros quanto em termos das pessoas que trabalham nele e de sua estrutura institucional, para gerar conhecimento e sugestões de políticas públicas para os governos, de acordo com os desafios que enfrentamos.

P./ Em sua opinião, qual é o papel diferenciador da CAF na região?

Cada instituição de desenvolvimento, e estou me referindo às três principais – a CAF, o BID e o Banco Mundial – tem seus pontos fortes e fracos. O Banco Mundial pode ter uma visão global e nos trazer lições de algo que foi bem feito no Vietnã e de algo que foi mal feito, talvez na África do Sul, e aprender com o que há de bom e de ruim no resto do mundo. O BID tem a vantagem de estar em Washington e ser uma ponte entre as instituições e as entidades financeiras que estão em Washington: o Fundo Monetário, o Tesouro dos EUA. É uma instituição que a região percebe como totalmente própria, em que os países da região são os responsáveis pela governança da CAF e, portanto, ela é vista como um banco amigável, não que os outros não sejam um banco amigável, mas como outro banco da própria região. Isso permite que a CAF ofereça ajuda que não seja contaminada por essas velhas noções de que está refletindo o consenso de Washington ou as percepções da natureza.

Essa força da CAF implica que, se ela se fortalecer financeiramente como vem fazendo, e aqui devemos parabenizar os esforços feitos por seu presidente Sergio Díaz-Granados e toda a sua equipe, bem como os esforços feitos por seu departamento de pesquisa para melhorar suas capacidades de conhecimento e sua capacidade de gerar ideias para a região, como o que estamos comemorando agora, o 20º aniversário do relatório de desenvolvimento da CAF.

P./ Há duas tendências globais que vamos abordar e discutir nesta publicação, que são a digitalização e as mudanças tecnológicas, obviamente, e a preocupação com a sustentabilidade que motiva a transição energética. Que oportunidades e desafios você vê nesse contexto para fechar as lacunas de desenvolvimento na América Latina e no Caribe?

Esses são dois desafios muito complexos. Em alguns deles, sabemos um pouco mais; em outros, a região e o mundo em geral já estão trabalhando há pelo menos duas décadas na transição energética e no desenvolvimento de energias renováveis. Entendemos que isso exige mudanças regulatórias importantes para promover a energia eólica e solar. Também entendemos que pode haver uma intervenção pública muito importante para reduzir o risco em programas inovadores, mas fizemos muito progresso, acho que temos uma direção clara e podemos continuar avançando com financiamento, com melhores regulamentações e com programas de promoção. A questão das mudanças tecnológicas e os últimos desenvolvimentos, especialmente em inteligência artificial, são um pouco mais complexos porque sabemos menos. Na realidade, ainda não entendemos a inteligência artificial, e não estou falando aqui apenas da América Latina, acho que isso é verdade em nível global, exatamente em termos das implicações para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento das empresas.

Sabemos que será necessário mais capital humano e mais habilidades, mas o fato de as empresas exigirem mais pessoas com determinadas habilidades e menos pessoas com outras ainda é uma questão em evolução. E isso implica que a região deve se preparar para responder com agilidade e pragmatismo às situações que irão se desenvolver. E aqui também temos um desafio, porque nossos mercados de trabalho não são bem projetados para isso. Mesmo se ignorarmos as questões de proteção social, a simples necessidade de responder às mudanças tecnológicas e à inteligência artificial, por si só, exigiria mudanças em nossa visão das regulamentações de demissão e do segmento social, nos salários mínimos, na flexibilidade das horas de trabalho e nos espaços de trabalho para que possamos responder de forma ágil a esses novos desenvolvimentos.

P./ No momento, há uma discussão sobre crescimento e inclusão como objetivos de desenvolvimento sustentável, que nem sempre andam de mãos dadas. Alguns argumentam, por exemplo, que poderia haver uma tensão na medida em que algumas políticas redistributivas reduziriam os incentivos ao crescimento, e outros defendem espaços em que há sinergias entre essas dimensões de inclusão e crescimento. Por sua vez, há também espaços de sinergias e tensões entre as duas decisões, que podem ser específicas para a situação de cada país. Sabemos que esta é uma região bastante heterogênea. O que você acha dessa discussão sobre crescimento e inclusão?

Sou da opinião de que há grandes sinergias entre a melhoria da inclusão social e a melhoria do crescimento. Às vezes, quando nós, economistas, vamos para a escola, somos ensinados que há um trade-off entre eficiência e equidade, e às vezes ficamos com essa ideia permanentemente. Acho que essa ideia, no caso específico da América Latina – não estou falando da França, da Dinamarca ou da Coreia -, é geralmente errada. Há um grande espaço para melhorar a equidade e a eficiência na região, porque estamos precisamente em um contexto em que um projeto disfuncional e ultrapassado de proteção social e instrumentos tributários, como regimes especiais para empresas, são simultaneamente causas de proteção social que não funciona bem e de baixa produtividade. Portanto, se entendermos essas sinergias, teremos uma grande oportunidade de redesenhar os sistemas tributários e melhorar os sistemas de proteção social, avançando em direção à equidade e à produtividade. E aqui acredito que se conseguíssemos entender isso, além das visões ideológicas e com maior pragmatismo, teríamos uma grande oportunidade de avançar simultaneamente. Não acredito que possamos ter crescimento sustentado sem mais inclusão social, nem mais inclusão social sem crescimento sustentado. Não se trata de um ou de outro, precisamos de ambos.