Ciclo de vida e dimensões fundamentais da inclusão social

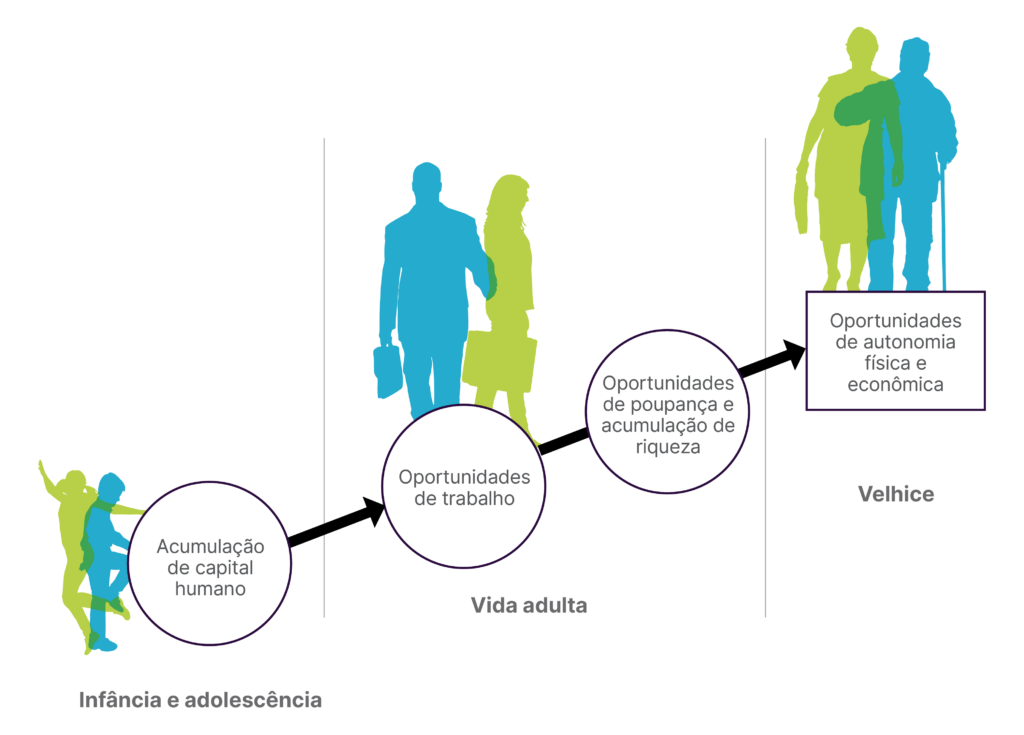

A inclusão social é um processo complexo que depende de múltiplos fatores ao longo do ciclo de vida. Esses fatores se desenvolvem de forma sequencial e interconectada, configurando um itinerário de oportunidades e desafios. A Figura 3.1 apresenta um esquema simples para refletir sobre as políticas de inclusão social, no qual o ciclo de vida é dividido em três etapas: a primeira abrange as duas primeiras décadas, nas quais a formação do capital humano é crucial; a segunda contempla a idade adulta, com oportunidades de trabalho e de acumulação de riqueza; e a terceira, a velhice, quando devem ser garantidas a proteção da renda, da saúde e dos cuidados.

O desenvolvimento adequado do capital humano nas duas primeiras décadas de vida é essencial para uma inclusão plena. Esse desenvolvimento envolve um amplo conjunto de habilidades essenciais para a vida — da saúde física e mental às competências cognitivas e socioemocionais — que, posteriormente, possibilitam a aquisição de conhecimentos especializados. As pessoas não nascem com habilidades predeterminadas e imutáveis. As evidências demonstram, cada vez mais, que as habilidades são acumuladas ao longo de toda a vida. Essas mesmas evidências indicam, também, que algumas etapas da vida são mais determinantes do que outras. Os momentos mais cruciais se iniciam na gestação e culminam após a adolescência. É nesse período que ocorrem as transformações biológicas e sociais mais significativas e também quando se estabelecem as bases para todo o desenvolvimento posterior. Nesse processo, os investimentos das famílias, das instituições educacionais e de saúde, e do ambiente físico e social serão fundamentais para formar habilidades sólidas.

Serão essas habilidades que permitirão o acesso, na vida adulta, a oportunidades de trabalho de qualidade, distantes da informalidade e do autoemprego de baixa produtividade. Atualmente, acessar empregos formais na região é sinônimo de melhores condições de proteção social, salários mais altos e maiores oportunidades de desenvolvimento profissional. As políticas públicas voltadas aos grupos mais vulneráveis para facilitar sua transição à formalidade, assim como para amortecer os choques negativos no mercado de trabalho, são fundamentais em uma agenda que pretenda derrubar as barreiras mais profundas da exclusão social.

As oportunidades de trabalho também determinam a capacidade de poupança e de acumulação de riqueza, sendo o acesso ao crédito e ao conhecimento financeiro adequado elementos-chave nesse processo. Pessoas com acesso a essas oportunidades podem melhorar sua qualidade de vida e garantir um futuro mais estável. Um acesso equitativo a recursos financeiros é essencial para reduzir a vulnerabilidade e fomentar investimentos em educação, saúde e moradia.

A velhice apresenta desafios em termos de inclusão, sendo crucial garantir a proteção da renda, da saúde e dos cuidados. Oportunidades equitativas ao longo do ciclo de vida tornam-se particularmente relevantes nessa fase, já que muitas pessoas dependem dos recursos acumulados em etapas anteriores para enfrentar esse momento. Ao mesmo tempo, os mecanismos de seguridade oferecidos pelos sistemas de proteção social são essenciais para assegurar uma trajetória de vida na velhice que não seja interrompida por choques de saúde, perda de renda associada à saída do mercado de trabalho e outras vulnerabilidades.

Figura 3.1 Oportunidades-chave ao longo do ciclo de vida para promover a inclusão social

O círculo virtuoso entre formação de capital humano, emprego, poupança, acumulação de ativos e proteção na velhice não se limita a uma única geração: os avanços de um indivíduo repercutem nas oportunidades que seus filhos terão. Essa perspectiva reforça a necessidade de políticas integrais que reconheçam seus potenciais impactos intergeracionais e acrescenta um incentivo adicional à adoção de políticas redistributivas. Por exemplo, transferências monetárias a adultos ou pessoas idosas podem gerar efeitos positivos sobre as crianças, na medida em que tais recursos sejam destinados à formação de seu capital humano.

A razão pela qual grande parte da população não acumula capital humano, não acessa empregos de qualidade, não poupa nem conta com proteção na velhice está no expressivo número de barreiras existentes. Identificá-las é fundamental no desenho e na focalização de políticas públicas voltadas à inclusão. Entre elas, destaca-se uma barreira central enfrentada pela maioria das famílias da região: a restrição financeira para realizar investimentos com retorno positivo. As famílias pobres não dispõem de recursos suficientes para garantir alimentação adequada, arcar com despesas em saúde, educação e cuidados, ou ter acesso a uma moradia digna em ambientes que favoreçam o desenvolvimento de seus filhos. As decisões relacionadas à educação e à moradia, tomadas sob limitações financeiras, impactam diretamente a qualidade da educação e do entorno — tanto físico quanto social — em que crianças e jovens se desenvolvem.

Essas dificuldades se agravam quando os serviços públicos básicos são deficientes ou inacessíveis. Além disso, são intensificadas pelo acesso restrito ao crédito, que não está disponível como ferramenta para viabilizar investimentos mais robustos, como a moradia, ou para lidar com choques negativos de renda. Essa vulnerabilidade se intensifica diante dos riscos de saúde, econômicos, tecnológicos ou ambientais que surgem ao longo da vida, os quais impactam de forma desigual segundo o nível socioeconômico.

A capacidade das famílias de se protegerem por meio de mecanismos de seguridade, tanto privados quanto públicos, é essencial para garantir trajetórias estáveis, amortecer eventos adversos e evitar a perda de poupança ou ativos. As mais pobres da região enfrentam uma cobertura de seguridade limitada, já que o tipo e a qualidade da proteção oferecida pelos sistemas de proteção social dependem, em grande medida, da condição dos trabalhadores no mercado de trabalho. A ausência de seguridade é crítica para a formação de capital humano, especialmente em momentos-chave como o período pré-natal e os primeiros anos de vida, nos quais a falta de investimento pode gerar efeitos irreversíveis. Além disso, os domicílios mais vulneráveis estão mais expostos a todo tipo de imprevisto que compromete sua renda, seus empregos e a capacidade de acumular riqueza.

As regulamentações em matéria de seguridade social vêm da Europa do século XIX, de um modelo em que a proteção social está associada à relação entre empresa e trabalhador (…) os Estados da região tratam uma mesma pessoa de forma assimétrica, conforme o tipo de contrato de trabalho que possui. (…) se queremos inclusão social, precisamos repensar profundamente como estruturamos a proteção social na região. Devemos parar de seguir pela mesma via de simplesmente somar mais e mais programas e mais e mais gastos, sem qualquer lógica ou coerência no que está sendo feito.

Baseado em entrevista com Santiago Levy

Há um outro conjunto amplo de barreiras não financeiras que dificultam a inclusão e que, com frequência, atuam por meio de mecanismos mais sutis. Tais barreiras são igualmente relevantes e envolvem aspectos como ausência de conhecimento e informação, normas sociais, discriminação e restrições espaciais, entre outros. Superá-las requer políticas que ampliem o acesso à informação para melhorar a tomada de decisões em etapas específicas do ciclo de vida (como informações que apoiem a parentalidade ou sobre os retornos salariais associados a diplomas universitários para orientar melhor as decisões de estudantes), ou ainda políticas mais abrangentes que transformem normas culturais estruturais, a fim de reduzir as brechas de gênero e étnico-raciais. As barreiras espaciais, por sua vez, exigem políticas adaptadas ao contexto, como a aproximação de serviços essenciais aos domicílios vulneráveis ou a melhoria da mobilidade para facilitar o acesso às oportunidades.