O triplo desafio do desenvolvimento na América Latina e no Caribe

A multidimensionalidade do desenvolvimento

O conceito de desenvolvimento evoluiu ao longo do tempo. De uma abordagem restrita, centrada no nível de renda per capita, passou-se para uma visão mais abrangente, que transcende os indicadores baseados na renda e incorpora aspectos distributivos e de sustentabilidade ambiental.

O processo de desenvolvimento implica, sem dúvida, uma melhoria substancial na qualidade de vida da população, que, por sua vez, está diretamente relacionada à renda. Por essa razão, o crescimento da renda per capita continua sendo uma dimensão essencial do desenvolvimento. De fato, essa métrica esteve no centro da abordagem global do desenvolvimento desde a Segunda Guerra Mundial.

Contudo, a partir da década de 1970, surgiram esforços concretos para adotar uma perspectiva mais ampla sobre o bem-estar e a medição do progresso no desenvolvimento. Ficou evidente a necessidade de incluir a pobreza como um aspecto central da análise. Um exemplo desse avanço foi a abordagem das necessidades básicas, cuja formulação institucional teve origem na Conferência Mundial do Emprego de 1976, promovida pela Organização Internacional do Trabalho (Reinert, 2023).

Com essa perspectiva, no início da década de 1980, a CEPAL introduziu a medição das necessidades básicas insatisfeitas (NBI) como ferramenta de diagnóstico social e apoio à implementação de programas sociais. Essa metodologia selecionou um conjunto de indicadores censitários para avaliar se os domicílios atendiam ou não a determinadas necessidades essenciais. Devido à disponibilidade de dados, as necessidades consideradas geralmente se limitavam a quatro categorias: (i) acesso a moradia que garantisse um padrão mínimo de habitabilidade, ii) acesso a serviços básicos que assegurassem condições sanitárias adequadas, iii) acesso à educação básica e iv) capacidade econômica para alcançar um nível mínimo de consumo (Feres e Mancero, 2001).

O avanço em direção a uma visão multidimensional do desenvolvimento continuou ao longo das duas décadas seguintes, com uma série de reflexões e conferências que destacaram temas como gênero, infância, alimentação, saúde e, com importância crescente, a preservação da natureza e do meio ambiente.

Esses esforços e debates serviram de base para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), originados da Declaração do Milênio, proclamada por mais de 150 líderes mundiais durante a Cúpula do Milênio, realizada em setembro de 2000. A declaração estabeleceu oito objetivos prioritários para serem alcançados até 2015: (1) erradicar a pobreza extrema e a fome, (2) alcançar a educação primária universal, (3) promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, (4) reduzir a mortalidade infantil, (5) melhorar a saúde materna, (6) combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, (7) garantir a sustentabilidade ambiental e (8) estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento. Cada objetivo estava associado a metas específicas; por exemplo, uma das metas do objetivo 1 era reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção de pessoas com renda inferior a um dólar por dia.

Em setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 70/1, intitulada «Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável», na qual se afirmava: «A nova agenda se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio […]. No entanto, em seu escopo, o marco que anunciamos hoje vai muito além dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Além de manter prioridades como erradicação da pobreza, saúde, educação e segurança alimentar e nutricional, ela estabelece um conjunto abrangente de metas econômicas, sociais e ambientais» (Nações Unidas, 2015b).

Com essa resolução, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram ampliados para 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com um total de 169 metas associadas. Entre os avanços em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), destaca-se a incorporação explícita da redução da desigualdade (ODS 10) e da igualdade de gênero (ODS 5), além de metas ambientais específicas voltadas para a conservação dos oceanos (ODS 14), a sustentabilidade das florestas e a proteção da biodiversidade (ODS 15), bem como o enfrentamento das mudanças climáticas e seus impactos (ODS 13). Como era esperado, os ODS também abrangem metas relacionadas ao crescimento econômico, ao emprego de qualidade e à inovação (ODS 8 e 9).

Figura 1.1 ODS

Diagnóstico da região: copo meio cheio ou meio vazio

O grau de cumprimento das metas associadas aos ODS fornece uma visão panorâmica do desenvolvimento da região. A CEPAL (2024) apresenta uma análise baseada em dados atualizados até fevereiro de 2024, classificando as metas de cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)1 em quatro categorias possíveis: (1) A tendência está se afastando da meta, 2) A tendência é positiva, mas o ritmo de avanço é muito lento para que a meta seja alcançada, 3) A meta foi atingida ou tem alta probabilidade de ser alcançada, e 4) Não há dados suficientes. Os resultados são apresentados tanto para o conjunto da região quanto para três sub- regiões: América do Sul, América Central e México e Caribe (ver gráfico 1.1).

Na América Latina, apenas 22 % das metas que puderam ser projetadas mostram perspectivas de cumprimento até 2030. Cerca de 46 % das metas seguem na direção correta, mas precisam acelerar o ritmo de progresso para atingir os parâmetros estabelecidos. Por outro lado, 32 % das metas apresentaram retrocesso em relação ao ponto de partida de 2015. Vale destacar que, dentro de cada objetivo, há metas que avançam conforme o previsto e outras que demonstram estagnação ou retrocesso. Ao comparar as sub-regiões, a América do Sul apresenta uma leve vantagem, mas um panorama semelhante ao restante da região.

Gráfico 1.1 Metas dos ODS por grau de cumprimento

Medir o desenvolvimento das nações com base em um amplo conjunto de indica- dores, como é o caso dos ODS, é fundamental para evidenciar aspectos essen- ciais do desenvolvimento que o PIB per capita não captura. No entanto, a complexidade desse sistema pode representar, por si só, um desafio para a formulação de políticas públicas nacionais2.

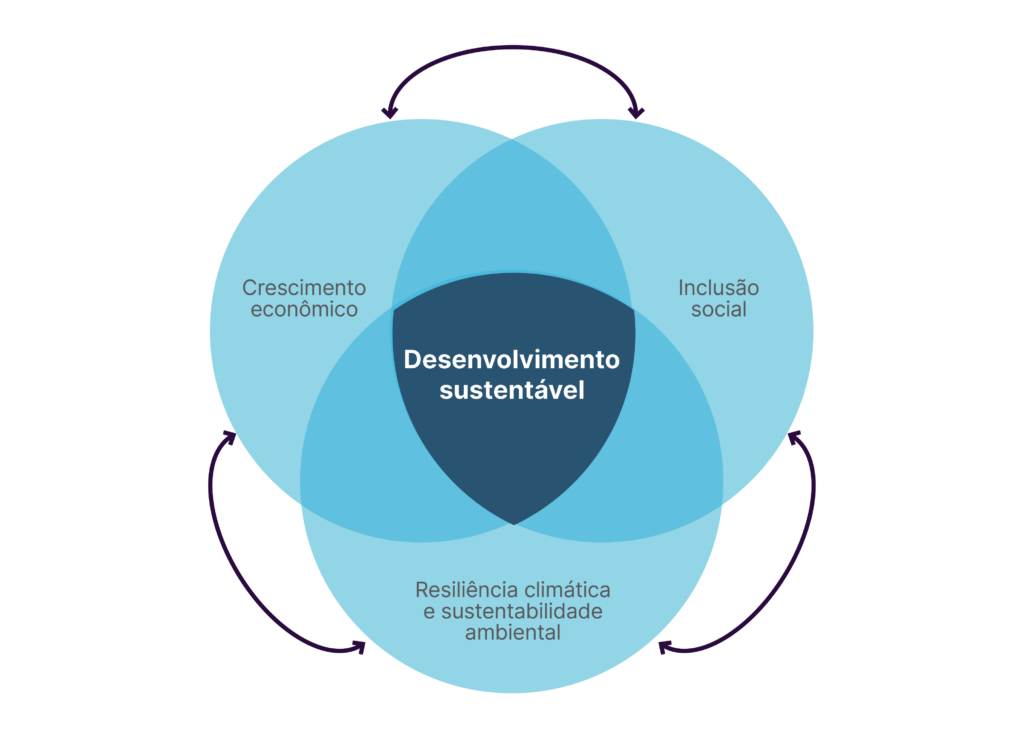

Uma abordagem comum para analisar a multidimensionalidade do desenvolvimento baseia-se em três eixos principais: O primeiro é o crescimento econômico, essencial para reduzir a persistente disparidade na renda per capita em relação ao mundo desenvolvido. O segundo é a inclusão, garantindo que o crescimento econômico beneficie a todos, reduzindo a pobreza e a elevada desigualdade na região. O terceiro é a sustentabilidade, que busca atingir três metas: fortalecer a resiliência às mudanças climáticas, contribuir para a redução global de emissões e preservar o capital natural.

Figura 1.2 Os três âmbitos do desenvolvimento sustentável

Esses eixos, no entanto, não são independentes, mas interagem entre si. Isso significa que há riscos de armadilhas do subdesenvolvimento, caracterizadas por baixos níveis de PIB per capita, degradação ambiental e altos índices de pobreza e desigualdade. Por outro lado, essas interações também podem gerar círculos virtuosos, nos quais avanços simultâneos nas três dimensões do desenvolvimento sustentável se reforçam mutuamente (ver Quadro 1.1).

O que observamos, de modo geral, nos países que se desenvolveram é que o crescimento e o desenvolvimento sustentado e inclusivo exigem que, ao longo desse processo, a força de trabalho empregada em setores de baixa produtividade migre gradualmente para setores mais produtivos, impulsionada pela demanda por bens e serviços.

Baseado em entrevista com Nora Lustig

Embora existam tensões e possam surgir círculos viciosos entre as diferentes dimensões essenciais ao desenvolvimento econômico e social (…), também há complementaridades. Uma boa política pública deve explorar essas complementaridades, garantindo que o progresso em uma dimensão, como o crescimento econômico, seja compatível com avanços em outras áreas do desenvolvimento, como a sustentabilidade ambiental e a equidade social.

Baseado em entrevista com Santiago Levy

Quadro 1.1 Inter-relações entre os âmbitos do desenvolvimento sustentável

Crescimento, desigualdade e pobreza

Há evidências no mundo desenvolvido de que a inovação e a mudança tecnológica podem ampliar a disparidade salarial entre trabalhadores mais e menos qualificados, aumentando assim a desigualdade de renda (Acemoglu, 2002). A informalidade, por sua vez, contribui para a baixa produtividade da economia e acentua a desigualdade salarial. Por outro lado, a inclusão social favorece o crescimento econômico ao promover uma alocação mais eficiente de talentos (Hsieh et al., 2019).

Conexão entre crescimento e sustentabilidade

As mudanças climáticas afetam o crescimento econômico e a produtividade. A frequência e a intensidade crescentes de eventos climáticos extremos, impulsionadas pelo aquecimento global, resultam em perda de vidas, danos à infraestrutura, impacto na produção agropecuária e comprometimento da acumulação de capital humano. Os ganhos de produtividade, inclusive no setor agrícola, podem simultaneamente impulsionar o crescimento econômico e proteger o meio ambiente, uma vez que resultam em menor consumo de energia e redução da degradação do capital natural por unidade de produção. Entretanto, ganhos na eficiência do uso de recursos naturais podem, paradoxalmente, estimular um aumento na demanda, intensificando a pressão sobre os ecossistemas. Além disso, o aumento da renda dos domicílios está frequentemente acompanhado por um crescimento no consumo de bens, cuja produção e descarte geram impactos ambientais adversos.

Conexão entre inclusão e sustentabilidade

Eventos climáticos extremos, como secas e inundações, afetam de maneira desproporcional as populações mais pobres, exacerbando a desigualdade. Os domicílios de baixa renda estão mais expostos a esses eventos do que o restante da população, em parte porque habitam áreas de maior risco (Winsemius et al., 2018). Além disso, são mais vulneráveis, o que significa que, ao sofrerem um evento extremo, é mais provável que enfrentem consequências severas e persistentes. A pobreza e a desigualdade também impõem barreiras à adoção de tecnologias limpas ou energeticamente eficientes nos domicílios, principalmente devido a restrições financeiras para implementar tais medidas.

Para obter uma visão mais detalhada sobre a dinâmica do desenvolvimento regional, analisaremos um conjunto reduzido de indicadores-chave em cada um dos três eixos do desenvolvimento sustentável. Para cada eixo, destacaremos um fato relevante:

Fato nº 1: A região apresentou crescimento do PIB per capita, embora esse avanço tenha sido insuficiente para reduzir significativamente a diferença em relação às economias desenvolvidas.

Entre 2010 e 2019, o PIB real per capita da América Latina foi mais de 4,4 vezes a média do período de 1950 a 1959. Para o Caribe, esse valor foi 2,4 vezes maior (Gráfico 1.2, painel superior). No entanto, esse crescimento não foi suficiente para reduzir a disparidade do PIB per capita em relação às economias desenvolvidas, como os Estados Unidos, onde essa proporção permaneceu praticamente inalterada abaixo de 30 % nas últimas décadas (ver Gráfico 1.2).

Gráfico 1.2 Evolução do PIB per capita

A. Média do PIB per capita relativa à década de 1950

B. Média do PIB per capita relativa aos Estados Unidos

Fato nº 2: Houve uma redução da desigualdade e da pobreza nas últimas duas décadas; no entanto, a região continua entre as mais desiguais do mundo e mantém níveis de pobreza elevados.

A pobreza total diminuiu consideravelmente na primeira década do século XXI. Entretanto, essa tendência desacelerou e, a partir de meados da segunda década, reverteu-se ligeiramente, com um aumento associado à crise da COVID-19. Apesar dessa melhora, os dados mais recentes indicam que quase 30 % da população da América Latina e do Caribe vive na pobreza, e mais de 10 % se encontra em situação de pobreza extrema. Nas áreas rurais, a incidência da pobreza ultrapassa 40 %, enquanto a pobreza extrema atinge quase 20 %. Esses percentuais permanecem muito acima dos registrados em economias desenvolvidas (Gráfico 1.3). O índice de Gini, uma medida clássica da desigualdade, apresenta uma tendência de queda ao longo deste século. Ainda assim, segundo esse indicador, a região segue entre as mais desiguais do mundo em termos de distribuição de renda.

Gráfico 1.3 Dimensão da pobreza e da desigualdade

A. Evolução das taxas de pobreza na América Latina

B. Evolução do índice de Gini da distribuição de renda

A América Latina é uma região que apresenta um excesso de pobreza. […] E uma das razões fundamentais para esse excesso de pobreza é justamente o fato de ser uma das regiões mais desiguais do mundo. Por que a América Latina continua sendo uma das regiões mais desiguais? […] Porque o modelo de desenvolvimento adotado não gera empregos suficientes para oferecer oportunidades às pessoas com menores níveis de escolaridade ou capacitação.

Baseado em entrevista com Nora Lustig

O outro lado da redução da pobreza observada na região nas últimas décadas é o crescimento expressivo da classe média na América Latina e no Caribe. Segundo estimativas, a classe média passou de representar cerca de 20 % dos domicílios no início do século para 38 % em 20193 (Banco Mundial, 2021).

A expansão da classe média representa uma oportunidade significativa para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. No entanto, é essencial enfrentar desafios estruturais para consolidar esse avanço. Um dos desafios mais relevantes é a vulnerabilidade de uma parcela considerável da classe média, que permanece suscetível a cair novamente na pobreza diante de choques econômicos. Por exemplo, Stampini et al. (2016), identificaram que, na região, 14 % das pessoas classificadas como classe média experimentam pelo menos um episódio de pobreza ao longo de um período de 10 anos.

Fato # 3: Na América Latina, as emissões de GEE per capita são inferiores às de outras regiões, como a América do Norte. No entanto, a exposição da região às consequências das mudanças climáticas é elevada. Além disso, observa-se um rápido processo de degradação do capital natural.

Segundo as estimativas mais recentes, as emissões de GEE per capita na América Latina e no Caribe representam menos da metade das registradas na América do Norte e também são inferiores às de regiões como Ásia Oriental e Oriente Médio (Gráfico 1.4). Por outro lado, a região foi responsável por 11 % das emissões antropogênicas de GEE desde 1850.

Gráfico 1.4 Emissões de GEE, população e PIB

A. Emissões per capita

B. Emissões por unidade de PIB

Em relação à composição das emissões, a América Latina se destaca pela predominância de emissões não energéticas. No cenário global, quase 80 % das emissões de GEE são provenientes do consumo de combustíveis fósseis e processos industriais (CFPI), enquanto pouco mais de 20 % são oriundos do setor de agricultura e outros usos da terra (AFOLU). Na América Latina, no entanto, cerca de 55 % das emissões são provenientes desse setor, uma proporção significativamente superior aos 14 % observados no Caribe e aos 8 % nos países da OCDE (ver Capítulo 4).

Ainda assim, a participação desse componente tem apresentado uma tendência de queda na região. Durante os períodos de 2000-2009 e 2010-2019, o crescimento das emissões totais na América Latina caiu e, na última década, tornou-se até mesmo negativo (-3,8 %), devido a uma forte redução no componente AFOLU (-10,3 %), que compensou o crescimento do componente CFPI (5,2 %). Uma situação semelhante ocorreu na região do Caribe, onde, na última década, registrou-se uma redução tanto nas emissões de AFOLU (-15,6 %) quanto nas emissões de CFPI (-2,5 %), resultando em uma queda nas emissões totais (-4,4 %).

Gráfico 1.5 Crescimento das emissões de GEE na América Latina e no Caribe

Independentemente de sua responsabilidade pelas emissões, é fato que a região sofre de forma significativa os impactos das mudanças climáticas. Desde 1980, a ocorrência de eventos climáticos extremos praticamente dobrou (ver Capítulo 4). Além disso, houve um aumento expressivo no número de pessoas afetadas. Esses eventos tendem a impactar de maneira mais intensa as populações mais vulneráveis, além de setores-chave como a agricultura e o turismo.

O aumento do nível do mar está causando erosão e danificando regiões costeiras. A Guiana, por exemplo, enfrenta a intrusão de água salgada, que prejudica suas comunidades agrícolas ao longo da costa, entre outros impactos. Além disso, há furacões mais intensos, padrões climáticos cada vez mais imprevisíveis, chuvas em períodos tradicionalmente secos e secas quando se esperaria chuva. Esses são desafios que o Caribe precisa superar se deseja alcançar a sustentabilidade.

Baseado em entrevista com Colm Imbert

A história recente da região também aponta um declínio expressivo do capital natural. Entre 1990 e 2014, o capital natural per capita da América Latina e do Caribe encolheu cerca de 40 % (Sanguinetti et al., 2014). Além disso, a região tem consumido seu capital natural a um ritmo superior à média global. De acordo com o relatório Inclusive Wealth 2023, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2023), em 1990, a região concentrava mais de 21 % do valor global do capital natural, mas essa participação caiu para 13,77 % em 2019. Além disso, o Índice Planeta Vivo indica uma perda alarmante de biodiversidade nos últimos 50 anos (ver Capítulo 4). A gestão sustentável do capital natural será fundamental para impulsionar o desenvolvimento sustentável.

Sem dúvida, precisamos encontrar maneiras de gerar renda a partir da nossa biodiversidade, protegendo-a. É essencial criar mecanismos para captar recursos e garantir que eles beneficiem, prioritariamente, os setores mais vulneráveis da população.

Baseado em entrevista com Mauricio Cárdenas