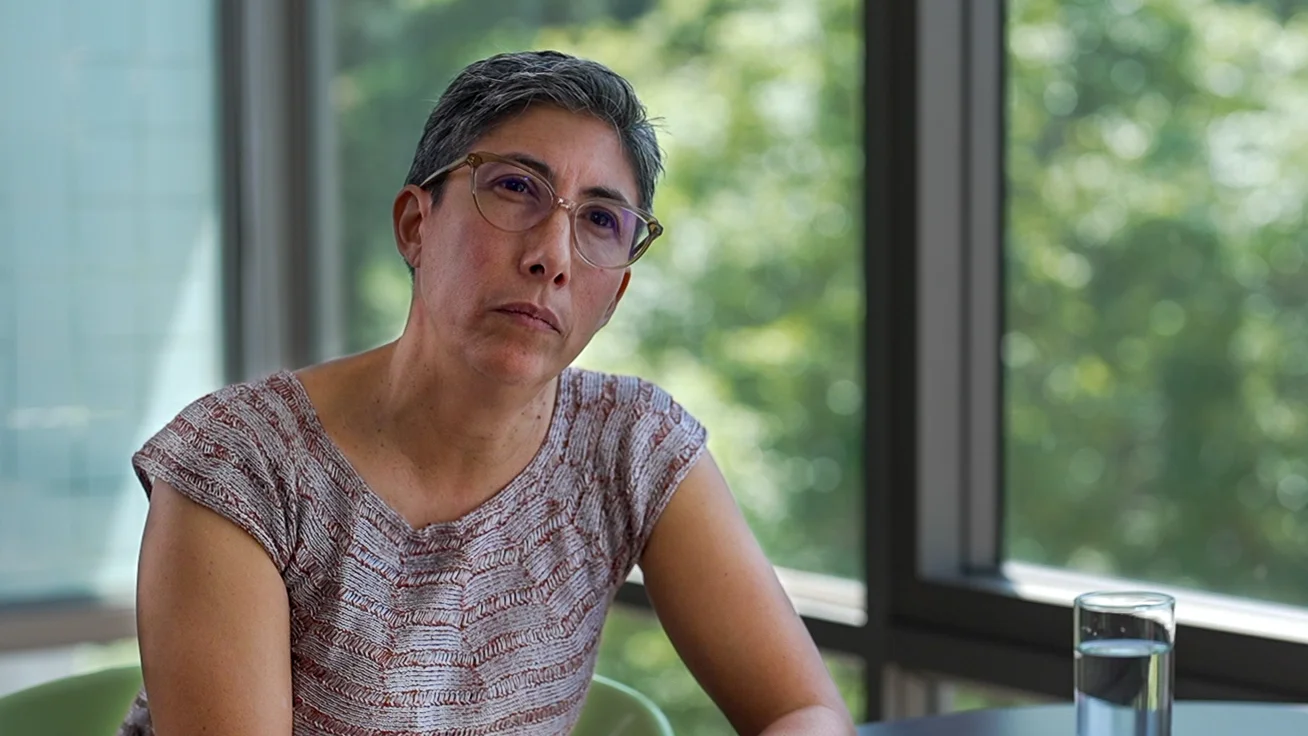

Marcela Eslava Mejía

Doctora en Economía de la Universidad de Maryland en College Park, y economista de la Universidad de los Andes. Es profesora titular y fue decana de Economía en la Universidad de los Andes. Ha sido elegida presidenta de la Asociación de Economistas de Latinoamérica y el Caribe (LACEA), y es miembro del Consejo de Administración del Research Institute for Development, Growth and Economics (RIDGE).

Entrevista

P./ Además de tener un ingreso per cápita bajo, la región muestra altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. Parte de su investigación identifica algunas razones estructurales detrás de esa desigualdad, que también se asocia a pruebas de productividad, en particular, la distribución de firmas, la segmentación del mercado de trabajo y el poder de mercado. ¿Puede ahondar sobre estos hallazgos y qué implicaciones tienen para las políticas que buscan la reducción de las desigualdades? ¿Qué sinergias ve usted entre el desarrollo productivo y la inclusión?

Latinoamérica combina bajos niveles de ingreso per cápita con una altísima desigualdad. Una peculiaridad de la desigualdad de América Latina es que es muy jalonada por la pobreza, por tener muchas personas con bajo ingreso, y no solamente por tener algunas personas con un alto nivel de ingreso. Esos dos problemas no están desconectados; son manifestaciones de unas mismas características de base que tiene América Latina. En últimas, significa que tenemos una amplísima masa de la población que no logra involucrarse en las actividades más productivas, es decir, en las actividades donde más ingreso podrían generar para ellos y sus familias, y donde, al mismo tiempo, más podrían contribuir a la economía.

Esas son manifestaciones de unos factores fundamentales, de los cuales hay muchísimos, pero yo diría dos muy prevalentes. Uno es que las personas tenemos una formación de capital humano que es, en promedio, baja, pero además muy mal distribuida. De nuevo, hay una amplia masa de personas a quienes al final no se les ha dotado con capacidades productivas suficientemente significativas. Pero, al mismo tiempo, tenemos un diseño del aparato regulatorio y del aparato de protección social –un diseño de las reglas que gobiernan tanto la manera en que las personas entran al mercado laboral, como la manera en que se organiza el aparato productivo– que resultan incompatibles con esas capacidades de base que tenemos.

La productividad de las personas son unas regulaciones que resultan onerosas para generar actividad productiva. Por ejemplo, los altos costos de que una persona sea vinculada a un empleo formal. En algunos países, eso tiene que ver con unos salarios mínimos que están por encima de las capacidades productivas de muchas personas. En otros países, tiene que ver con otros costos de vincular formalmente a una persona. Y esa desconexión entre las capacidades productivas de las personas y las reglas con las que deberían vincularse para poder estar realmente metidos en actividades de alta productividad, terminan generando esta conformación que tenemos. Por supuesto, esas reglas no son caprichosas. Están ahí, precisamente, para proteger a las personas. El salario mínimo está ahí para asegurar que las personas no tengan un ingreso demasiado bajo.

Ciertos costos adicionales, por ejemplo, que el empleador tiene que contribuir a la pensión de la persona, a los ahorros pensionales, también están ahí para eventualmente proteger a las personas. Sin embargo, hay una desconexión. Están diseñados de una manera que los hace inviables para las capacidades de generación de ingresos de muchas personas y, en general, de los países. Al final, es esa desconexión un elemento fundamental que tenemos que solucionar y que trae consigo otras muchas manifestaciones.

Tenemos muchísimas empresas muy pequeñitas, de hecho, una predominancia enorme de aquellas de una persona, lo que conocemos como el cuentapropismo. Además, también se manifiesta esto en una baja innovación. Como no hay un aparato que permita organizar unidades productivas más poderosas o que incentive suficientemente en ello, entonces, también hay pocos incentivos para la innovación, para invertir en tratar de tener unidades productivas más grandes. Entonces, al final, todos estos factores se combinan para generar el problema de desarrollo con el que comenzamos: bajo ingreso per cápita y alta desigualdad.

P./ En la región, la estructura empresarial difiere significativamente de la estructura de las economías desarrolladas, con una alta proporción de empleo y otros factores productivos concentrados en empresas pequeñas, informales y de baja productividad. ¿Cómo contribuye esta composición empresarial a la baja productividad agregada de la región?

América Latina se caracteriza por un aparato productivo peculiar si uno lo compara con el de los países de alto ingreso. Tal vez la manifestación más protuberante de esa peculiaridad es el enorme predominio de unidades productivas muy, muy pequeñas. Muchas de esas son trabajos por cuenta propia, unidades productivas de una persona, pero también muchísimas microempresas. Para hacernos una idea de qué tan prevalente es eso en América Latina, uno podría hablar de los números de dónde están las personas ocupadas en América Latina. Más o menos el 70 % de las personas ocupadas en América Latina están trabajando por cuenta propia o trabajando en microempresas, y solo el resto están trabajando en pequeñas, medianas y grandes empresas, en particular, de diez o más trabajadores.

Eso contrasta de manera muy marcada con lo que sucede en los países de alto ingreso. En esos, la proporción es exactamente al revés: El 70 %, y en muchos de ellos el 80 % o incluso más, de las personas efectivamente vinculadas a la actividad productiva están en unidades de diez o más trabajadores. Ese contraste es, a su vez, una manifestación muy fuerte del problema de productividad, porque lo que quiere decir es que organizamos la actividad productiva, la que genera ingresos para todas las personas, la que genera valor agregado para la economía, de una manera muy, muy poco poderosa.

Esas formas de organización generan al final una brecha de productividad muy grande con esos países de mayor desarrollo. No es que sean la causa de la baja productividad, la manera en que nos organizamos, o no son exclusivamente la causa. Al final son también una manifestación del problema de tener de entrada una organización social con personas que en muchos casos tienen bajas capacidades productivas para comenzar. Pero acaba viéndose exacerbado cuando esas personas, además, se organizan en formas de producción que no son modernas, que no son complejas y que, por lo mismo, tienen baja capacidad de generar valor agregado. Y, por tanto, eso, al final, quiere decir baja productividad. Es decir, bajo valor agregado por cada persona que participa en la actividad productiva, por cada recurso que trae, por cada unidad de recursos que trae a la actividad productiva.

Esto también está muy correlacionado con la alta informalidad que vemos en América Latina. La alta informalidad es el hecho de que muchas personas están vinculadas a la actividad productiva, pero sin estar cubiertas por todos los elementos de protección que uno esperaría que tuvieran allí, es decir, la protección laboral, por ejemplo. Las personas que están en la informalidad, bien trabajando por su cuenta propia o bien en empresas que no cumplen con las reglas laborales, no están gozando de la protección laboral que las reglas pretenden brindarle. También es informalidad el funcionamiento de una empresa que en sí misma, por ejemplo, no paga impuestos, no se reporta ante las autoridades y demás. Y de nuevo esto es una manifestación del problema de baja productividad, de la baja capacidad del promedio de talento humano que tenemos, pero al mismo tiempo también acaba contribuyendo a empeorar ese problema de baja productividad.

P./ ¿Cuáles son los factores principales que explican la mala asignación de recursos y la alta informalidad en la región? ¿Qué políticas públicas son apropiadas para favorecer la productividad en un contexto de empresas pequeñas e informales?

Una dimensión del problema de baja productividad de América Latina, por supuesto, tiene que ver con que las distintas empresas tienen, en promedio, menor productividad que las de los países más desarrollados. Eso es cierto, no solamente hablando de empresas, sino también de cualquier unidad productiva, incluyendo las personas que trabajan por su cuenta propia. Pero, además, hay un factor adicional que a uno, a veces, como que le cuesta imaginarse. Es el hecho de que las empresas más productivas, que son las que más capacidad tienen para absorber más personas como fuerza laboral, pagarles mejores salarios –justamente porque crean más productividad–, que generan más valor agregado por cada persona que contratan y, por tanto, podrían pagarles más, que podrían generar mayor bienestar por esa vía, no crecen tanto como deberían. Es decir, no acaban absorbiendo tantas personas como deberían. Mientras que las empresas de menor productividad, las unidades productivas que menos capacidad tienen para generar buenos ingresos, se vuelven más grandes de lo que idealmente podrían ser. A veces, sobreviven más tiempo del que idealmente deberían.

Cuando digo idealmente, lo que quiero decir es si una empresa o una unidad productiva de muy baja productividad, de muy poca capacidad de ingreso, cerrara y esa persona que trabaja de pronto, incluso por su cuenta propia en ese negocio, más bien se moviera a uno donde hay otras personas, pero que tiene más capacidad de generación de ingresos por cabeza, seguramente mejoraría sus ingresos y lo que contribuye productivamente a la economía. A eso le llamamos el problema de la mala asignación de recursos, el problema de que tenemos muchas personas “atrapadas” en unidades productivas de baja capacidad de generación de ingresos para ellas mismas y para la economía. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese problema de mala asignación de recursos?

Cuando nos preguntamos eso, nos devolvemos a uno de los factores que estaba mencionando antes, que es la desalineación entre muchas de las regulaciones que tenemos en las economías y las capacidades productivas que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando hace un rato hablábamos de los problemas de tener un salario mínimo desalineado con las capacidades productivas de las personas, que es muy superior a las capacidades productivas, a la capacidad de generación de ingresos de muchas personas, lo que eso al final quiere decir es que una persona que, por ejemplo, trabajando por su cuenta propia, hace un ingreso, si estuviéramos hablando de Colombia, de COP 800.000, que es un ingreso bastante prevalente entre personas en Colombia, pero tendría que ganarse un salario mínimo de COP 1.300.000, más unos costos adicionales para el empleador. Entonces, digamos que el empleador acabaría pagando por esa persona COP 2 millones al mes, pero la persona por su cuenta propia solo genera COP 800.000, eso es una manifestación de su capacidad de generación de ingreso.

Entonces, una persona que tiene la capacidad de contribuir a la generación de ingresos por COP 800.000, alguien que lo enganche, y esa persona le genere un nivel de ingresos adicionales a la empresa más o menos en ese rango, tendría que estarle pagando muy por encima de esa generación de ingresos. Y eso, en muchos casos, ni siquiera es posible para una empresa porque estaría contratando a alguien que le trae menos ingresos de los que tendría que pagar. Hay muchísimos ejemplos de ese tipo de desalineaciones de las regulaciones en los elementos tributarios, en los elementos como el salario mínimo. Aquellos que, en últimas, acaban partiendo la economía entre un sector informal que no paga todos esos costos y uno formal que sí tiene que amarrarse a ellos, acaban generando un pedazo importantísimo de la mala asignación de recursos, que es el pedazo de tener demasiadas personas y demasiados factores y capacidades productivas atrapadas en negocios que son los que están por fuera del radar de esas regulaciones, que en últimas acaban siendo informales en su gran mayoría, muy pequeños y muy poco generadores de altos ingresos.

Ahora, dentro del aparato formal y el de empresas un poco más grandes, incluyendo las pequeñas y las medianas, pero no las micro, de menor productividad, en ese segmento también tenemos problemas de asignación de recursos, muchos de ellos asociados con normas y elementos del ambiente productivo que hacen que sea más costoso volverse más grande, como por ejemplo, códigos tributarios que dicen que si usted sobrepasa tal tamaño, va a tener unos impuestos más altos. Eso, evidentemente, se convierte en un desincentivo para crecer, por ejemplo, por encima de ese tamaño, y entonces acaba generando, por un lado, desincentivos para crecer, pero al mismo tiempo mala asignación de recursos, porque esa empresa que es más productiva, que podría crecer más y absorber por tanto más trabajadores que se beneficiarían de ese mayor ingreso, no lo hace. Esas combinaciones acaban generando una mala asignación de recursos y se suman al problema de base de baja productividad de tener unas capacidades productivas de entrada que distan mucho de la frontera de capacidades de producción global.

P./ Se suele argumentar que la baja productividad se asocia también con la dinámica de crecimiento de las empresas a lo largo de su ciclo de vida. ¿Qué rol juega este fenómeno para explicar la baja productividad de la región? ¿Cómo es esta dinámica en la región y cómo se contrasta con el mundo desarrollado? ¿Cuáles son los drivers de la dinámica de empresas en la región?

Una de las características del aparato productivo de América Latina es que las empresas crecen, en promedio, menos que aquellas en las economías a las cuales querríamos parecernos en términos de ingreso per cápita, aquellas que son más ricas y donde las personas tienen mayores ingresos. Y eso no es solamente, o no quiere decir necesariamente, que todas las empresas crecen menos, sino que tiene la peculiaridad de que sobre todo las que podrían ser más dinámicas, que podrían convertirse en esas superestrellas, crecen menos de lo que lo hacen en los países más desarrollados.

El percentil 90, por pensarlo de alguna manera, crece a menor velocidad, mientras que, por el contrario, las empresas de menor productividad, que uno esperaría que en una economía saludable no crecieran tanto, o incluso salieran del mercado y entregaran esos recursos productivos a otras unidades de mayor productividad, crecen más de lo que lo hacen en esas economías. Al final, el promedio es un crecimiento más apagado, que acaba siendo a su vez una manifestación, pero también una causa, del problema de mala asignación. ¿En qué sentido es causa? Justamente porque las empresas que son más productivas y que podrían generar más ingresos a las personas, crecen menos de lo que deberían, y entonces acaban siendo menos grandes y absorbiendo menos personas, que es justamente lo que antes definimos como el problema de mala asignación. Pero no solamente es causa, sino que también es manifestación de los mismos factores que al final generan esa mala asignación. Por ejemplo, si antes hablábamos de factores subyacentes que hacen muy costoso tener una empresa grande porque le cobran más impuestos o porque acaba sujeta a unas regulaciones que otras empresas no tendrían, entonces, como eso se convierte en un desincentivo para crecer –y son justamente las empresas más productivas las que más querrían crecer–, también acaban siendo al final esos mismos factores que desincentivan el crecimiento una explicación de por qué tenemos menos crecimiento empresarial del que querríamos y, por tanto, menos crecimiento de ingresos de personas, de empleos modernos, que al final son un problema de bienestar para las personas en América Latina, en particular, en su vinculación con el mercado laboral.

P./ ¿Qué importancia tienen las diferencias en innovación para explicar la brecha de productividad entre América Latina y el Caribe y las regiones desarrolladas? ¿Cuáles son las políticas más efectivas para promover la investigación y el desarrollo y fomentar la adopción tecnológica en los países de la región?

Un elemento muy importante del crecimiento de la productividad, de las capacidades productivas de las empresas ya organizadas como tales, es la innovación. Y esta, por un lado, en el sentido de adoptar mejores técnicas de producción, pero también, y sobre todo, en el sentido de inventar mejores productos y servicios que sean más deseables para las personas, pero que también generen más valor agregado para la empresa, para la economía y para las personas que están vinculadas a esa empresa. Infortunadamente, en ese frente, también, América Latina está rezagada. Hay mucha menos innovación: invertimos menos como país, tanto en lo privado como en lo público, como países, en esas innovaciones, de lo que sería deseable para poder alcanzar un mejor crecimiento y un mejor bienestar. Eso, por un lado, resulta justamente de no tener suficientes incentivos al crecimiento, más bien desincentivos a las actividades de más alta productividad. Pero, al mismo tiempo, puede ser, además de incentivado vía eliminar las distorsiones de las que veníamos hablando antes, también puede ser por intervenciones directas para mejorar esas capacidades de innovación. Y en esas hay, por ejemplo, programas de formación gerencial y emprendedora. Cuando digo emprendedora estoy hablando de emprendimientos transformacionales, de lo que realmente puede ser una empresa poderosa, en el sentido de poder absorber muchas personas y generar mucho valor agregado a la economía y a las personas.

Entonces, generar, por ejemplo, programas de educación emprendedora que junten al emprendedor con sus potenciales clientes, que les enseñen dónde están esas mayores necesidades, esos mayores deseos, cuáles son los estándares en el mundo, se vuelve un elemento importante. Se sabe que América Latina tiene brechas muy importantes en capacidades gerenciales. De igual modo, sabemos que las intervenciones que ayudan a la formación de mejores capacidades gerenciales, es decir, capacidades para organizar los procesos productivos, los procesos administrativos, los procesos de seguimiento del recurso humano de acuerdo con estándares internacionales, sabemos que ahí América Latina tiene una brecha grande. Y conocemos programas que son funcionales para mejorar esas capacidades. Por consiguiente, ahí también hay unos elementos muy importantes de intervención. Pero, además, la innovación es un elemento donde hay muchísimo espacio para la inversión de recursos públicos, tanto en la generación de los bienes públicos necesarios para la innovación, como mejores capacidades de certificación, por ejemplo, de estándares de calidad, como laboratorios para el testeo de nuevas técnicas, como no solamente en esos bienes públicos, sino también en la directa inversión pública de recursos para la innovación en sectores donde la necesidad de gran escala a veces es más compatible con la inversión de recursos públicos o con la complementación de estos con recursos privados. En todas esas áreas hay espacios muy importantes de trabajo para América Latina.

P./ La creación y destrucción de empresas también es un fenómeno relevante para la productividad agregada. ¿Cómo funciona este fenómeno de “selección” en la región comparado con su dinámica en el mundo desarrollado? ¿Qué rol juega este proceso para la productividad de América Latina y el Caribe?

Antes hablábamos del bajo crecimiento de las empresas que existen en América Latina, pero hay también, además de esa característica de la dinámica de las que ya están aquí y que se quedan, una dinámica asociada de entrada de nuevas y salida de otras existentes, pero que no están pudiendo generar suficientes ingresos para la empresa, para los trabajadores que están a ella asociados. Y esa es una dinámica que en una economía saludable y, en general, en las economías de alto ingreso, es muy movida. Hay mucha entrada y salida y sabemos que eso aporta de manera muy importante a la productividad, porque entran nuevas ideas, entran nuevos productos con esas nuevas empresas y muchas de ellas tienen el potencial de crecer. Algunas de esas descubrirán que no tenían realmente un mercado poderoso y acabarán manteniéndose pequeñas o incluso saliendo del mercado.

América Latina tiene una dinámica apagada de entrada y salida de empresas. Las dos cosas siempre están atadas: Cuando hay más salidas, se abren nuevos espacios en los mercados y, por lo tanto, eso jalona más entrada. Entonces, cuando la salida está apagada, también hay menos entrada. Y, efectivamente, los números, que además son medio difíciles de construir adecuadamente para América Latina porque la data no es suficientemente comprensiva de las nuevas unidades productivas y de los distintos sectores, pero la data que sí logramos tener muestra números apagados, tanto de entrada a nuevas empresas como de salida y, en particular, como mencionábamos antes, de salida de las empresas menos productivas. Por un lado, esto está asociado con exactamente los mismos factores que mencionábamos antes. Esos factores que desestimulan el crecimiento empresarial igualmente desestimulan la entrada, pues si el crecimiento no es suficiente porque los dueños de esas unidades productivas no ven en él bastante ganancia, aquel que está pensando en crear una nueva unidad productiva tampoco ve suficiente promesa de generación de ingresos en muchos casos y eso, en parte, explica por qué tenemos baja entrada de empresas. Entonces, esos factores siguen estando ahí subyacentes y son los mismos que contribuyen a la baja entrada y salida.

Asimismo, tenemos que distinguir la entrada al mercado de la entrada a la formalidad. Muchos de los números que tenemos para América Latina se miden desde los registros de las empresas ante el Gobierno y, por tanto, en realidad, lo que están midiendo es la entrada a la formalidad o a la producción formal, y cuando desaparecen de esos registros, miden la salida de la producción formal. Muchas de esas empresas que salen, efectivamente pueden salir del mercado, algunas de ellas pueden estar informalizándose, y viceversa, algunas empresas que entran a los registros formales podrían ya venir existiendo previamente pero no haber estado registradas. Así, dado que hay una dimensión de entrada que tiene que ver con empezar a existir en la formalidad, todos los elementos que hacen costosa y desincentivan la formalidad también desincentivan la entrada a la formalidad, y por eso juegan un papel muy importante en esta dinámica. Yo diría que más allá de los elementos que ya hemos venido mencionando que, en general, hacen costosos el crecimiento empresarial, la entrada de nuevas empresas y demás.

También hay un elemento muy peculiar de América Latina. América Latina, por un lado, tiene ya una enorme prevalencia del emprendimiento. Cuando antes decíamos que hay mucho cuentapropismo, una gran cantidad de empresas muy “chiquiticas”, eso también es una manifestación de que tenemos muchísimos empresarios, pero comparado con esos países de mayor ingreso, son empresarios que, en muy gran masa, están en unos negocios que son de poca generación de ingresos. En muchos casos, de hecho, los negocios que llamaríamos de supervivencia, que apenas generan el ingreso para que la persona o su familia tenga un mínimo de supervivencia pero no le generan realmente un bienestar importante, ni un nivel de ingresos importantes a la economía. Eso, en buena parte, se deriva de esa conjugación de factores que ya veníamos conversando, pero, además, refleja una cierta apreciación de esa actividad productiva por cuenta propia. Parte de eso puede ser cultural, pero también hemos venido fomentándola incluso desde la política pública.

En Colombia, por ejemplo, los colegios tienen que enseñar emprendimiento, pero no al mismo tiempo las ventajas de la empleabilidad. Por eso, hay un espacio para que pensemos en cómo, incluso desde la política pública, fomentamos no solamente el emprendimiento, sino también la empleabilidad, y eso sería un elemento muy importante para poder construir una entrada más dinámica de unidades productivas más poderosas.

P./ Se argumenta que el comercio internacional es un fuerte a aliado para la productividad. ¿Por qué canales el comercio y la internacionalización de las empresas pueden mejorar la productividad de la economía? ¿Cómo promover la inserción internacional de las empresas de la región?

El comercio internacional es un aliado importante de la mejor capacidad productiva, y lo es, por al menos, dos canales que, además, la literatura ha mostrado que se manifiestan en América Latina y lo ha mostrado a partir de los distintos episodios de liberalización del comercio. Un primer elemento es la presión competitiva. Nos quejamos mucho en América Latina de que, por ejemplo, en la apertura de los años noventa, muchas empresas no lograron enfrentar la competencia extranjera, y eso es cierto. Eso, en sí mismo, tiene un lado positivo, que quiere decir que muchas empresas se vieron sometidas a tener que competir con otras, algunas descubrieron que no tenían esas capacidades, y otras las desarrollaron. Y lo que vemos en la investigación que se ha construido en América Latina es que, efectivamente, muchas empresas de baja productividad salieron, pero otras, que tenían mejores capacidades o que pudieron invertir en mejorarlas, subieron sus estándares de productividad. Al final, ¿eso cómo se ve reflejado en el bienestar de las personas? De muchas maneras. Para los mismos empleados de esas empresas, lo que hemos visto en la evidencia es que entonces empezó a haber una mayor demanda por trabajadores con altos niveles de cualificación, lo que a su vez generó incentivos y beneficios para que las personas en América Latina nos calificáramos más. Y vemos una transición de largo plazo hacia mayores niveles de cualificación y de ingreso de quienes lograron meterse en ese paquete. Ahí hay unos beneficios que pasan de que la empresa se vuelve más productiva a que las personas logran tener mejores empleos en muchas de esas empresas.

Al mismo tiempo, se ve un beneficio para los consumidores: Los que alcanzamos a vivir antes de los noventa, y después, empezamos a ver un cambio en el tipo de consumo que teníamos las personas, una mayor equidad en el acceso a ciertos bienes que tradicionalmente eran importados, bien porque se empiezan a producir adentro gracias a esa presión competitiva, o bien porque se pueden traer desde afuera. Entonces, en ese sentido, hay un beneficio del canal de presión competitiva. Eso no quiere decir que no haya costos. Muchos estarán pensando, “sí, pero, entonces, las personas de baja cualificación encontraron más difícil conectarse, tuvieron una brecha mayor de ingreso, porque solamente las personas de alta cualificación empezaron a ganar más”. Y es cierto, lo vemos en la evidencia. Lo que quiere decir es que hay que entender cómo aprovechar esas ventajas del comercio internacional, que las vemos, que América Latina de alguna manera las vino a aprovechar, pero que también traen consigo pérdidas para algunos grupos poblacionales. Y eso nos exige buscar cómo combinar el mayor acceso a los mercados globales con mejores capacidades para las personas, para que aprovechen las ventajas de estar en ese mundo globalizado. Eso quiere decir educación y transformación de las capacidades productivas de quienes no logran entrar en ese paquete.

Además de la presión competitiva, otro canal muy importante, que fue muy beneficioso para empezar a vincularnos más a los mercados globales, tiene que ver con el acceso no solamente a bienes importados que las personas puedan querer consumir, sino a insumos a los que antes no era posible, o podíamos hacerlo pero a niveles más caros o con menor calidad, y ahora descubrimos que en otro lugar del mundo se producen con una mayor calidad, lo cual se vuelve un insumo importante para a su vez producir bienes de calidad superior.

Es decir, también hay un canal que se desenvuelve a lo largo de la cadena productiva y que hace que los beneficios del comercio internacional se exacerben, crezcan, mientras construimos sobre la cadena productiva. Ese es un elemento muy importante que habla de la importancia de tener acceso a mejores insumos. Y eso no solamente se traduce en que yo importo insumos mejores o más baratos, sino en presión competitiva en los niveles de insumos. Y también lleva a una mejoría de la producción local de esos insumos. Todos esos canales se combinan y hablan de enormes ganancias que ha traído y que puede en el futuro traer una mayor inserción a los mercados globales. En particular, porque América Latina no es muy profundamente insertada en los mercados globales, a pesar de las transformaciones que vivió desde comienzos de los noventa. Pero, como decía, también nos ha enseñado mucho sobre cómo esas políticas tienen que acompañarse con ayudas para la transición. Porque, aunque el comercio tiene ganancias netas positivas, también tiene ganancias que son positivas para algunas personas, pero negativas para otros. Y aunque el promedio sea positivo, el hecho de que se genere mayor desigualdad sí es una preocupación que hay que atender al pensar en el comercio internacional.

El otro elemento muy importante del comercio internacional, que tiene que ver con los insumos, es el desarrollo cada vez más profundo de las cadenas globales de valor: El que yo pueda producir un insumo aquí que alguien más va a utilizar, o un pedazo de un bien que luego alguien más ensambla o complementa en otro lado para que finalmente se construya en una tercera geografía del mundo es un canal potencial de crecimiento, que ha venido ampliándose exponencialmente en el mundo, y en el que América Latina todavía tiene mucho espacio para insertarse y aprovechar mejor esas ganancias.

Para poder hacerlo, uno necesita un ambiente de negocios que facilite esa inserción y que sea flexible para poder adaptarse a las características productivas de un bien que está hecho a través del mundo.