El triple desafío para el desarrollo de América Latina y el Caribe

La multidimensionalidad del desarrollo

El concepto de desarrollo ha evolucionado en el tiempo. De una visión restrictiva, que ponía énfasis en los niveles de ingreso por habitante, pasó a una más amplia, que trasciende medidas basadas en el ingreso y que, además, incluye aspectos distributivos y de sostenibilidad ambiental.

Claramente, el proceso de desarrollo implica una mejora significativa en la calidad de vida de la gente, la cual depende, sin duda, del ingreso. De allí que el crecimiento del ingreso per cápita sea una dimensión esencial del desarrollo. De hecho, esta dimensión fue el foco de la visión global de desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, desde la década de 1970, se hacen esfuerzos concretos para adoptar una perspectiva amplia del bienestar y de las mediciones del progreso en el desarrollo. Fue evidente la necesidad de incluir como primer elemento la pobreza. Un ejemplo fue el enfoque de las necesidades básicas, cuyos orígenes institucionales se remontan a la Conferencia Mundial del Empleo de 1976, de la Organización Internacional del Trabajo (Reinert, 2023).

Bajo esta visión, a comienzos de la década de 1980, la CEPAL introdujo la medición de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) como herramienta de diagnóstico social y apoyo a la puesta en práctica de programas sociales. Tal metodología eligió una serie de indicadores censales que permitían constatar si los hogares satisfacían o no algunas de sus necesidades principales. Por disponibilidad de datos, las necesidades consideradas solían limitarse a cuatro categorías: (i) acceso a una vivienda que asegurara un estándar mínimo de habitabilidad, (ii) acceso a servicios básicos que aseguraran un nivel sanitario adecuado, (iii) acceso a educación básica y (iv) capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo (Feres y Mancero, 2001).

El avance hacia una visión multidimensional del desarrollo continuó durante las dos décadas siguientes con una serie de reflexiones y conferencias, en las que se resaltaron aspectos tales como el género, la infancia, la alimentación, la salud y, con una importancia creciente, la preservación de la naturaleza y del ambiente.

Estos esfuerzos y reflexiones fueron la base de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), derivados de la Declaración del Milenio, proclamada por más de 150 líderes mundiales en la Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre de 2000. Los ocho objetivos destacados en la declaración para 2015 fueron: (1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, (2) lograr la educación primaria universal, (3) promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, (4) reducir la mortalidad infantil, (5) mejorar la salud materna, (6) combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades, (7) garantizar la sostenibilidad ambiental y (8) crear una alianza mundial para el desarrollo. Cada objetivo conllevaba a metas concretas; por ejemplo, una de las metas específicas del objetivo 1 fue reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a un dólar diario.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 70/1, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», en la que se afirmaba: «La nueva agenda se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio […] Sin embargo, en su alcance, el marco que anunciamos hoy va mucho más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además de mantener las prioridades de desarrollo, como la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y la seguridad alimentaria y la nutrición, establece una amplia gama de objetivos económicos, sociales y ambientales» (Naciones Unidas, 2015b).

Con esta resolución, los Objetivos del Milenio se actualizaron en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas asociadas. Entre las adiciones, en relación con los ODM, destaca la incorporación explicita de la reducción de la desigualdad (ODS 10) y de la igualdad de género (ODS 5), así como las metas ambientales específicas relativas a la conservación de los océanos (ODS 14), la sostenibilidad de los bosques y la protección de la biodiversidad (ODS 15), y al cambio climático y sus efectos (ODS 13). Como era de esperarse, los ODS también incluyen metas vinculadas con el crecimiento económico, con el empleo de calidad y con la innovación (ODS 8 y 9).

Figura 1.1 ODS

Diagnóstico de la región: vaso medio lleno y medio vacío

El grado de cumplimiento de las metas asociadas a los ODS ofrece una visión panorámica del desarrollo de la región. En CEPAL (2024) se hace un análisis con datos a febrero de 2024, en donde se clasifican las metas de cada uno de los 17 objetivos1 en cuatro categorías posibles: (1) la tendencia se aleja de la meta, (2) la tendencia es correcta pero el avance es demasiado lento para alcanzarlo, (3) la meta se alcanzó o es probable que se alcance y (4) sin datos suficientes. Los resultados se presentan tanto para la región en conjunto como para tres subregiones: Suramérica, Centroamérica, y México y el Caribe (ver gráfico 1.1).

Para la región, solo el 22 % de las metas que se han podido proyectar muestran horizontes de cumplimento a 2030. Alrededor del 46 % de las metas continúan en la dirección correcta, pero necesitarían acelerar el ritmo de avance para alcanzar los umbrales establecidos. Finalmente, el 32 % de las metas tienen un retroceso respecto del punto de partida en 2015. Vale destacar que, incluso dentro de los diversos objetivos, en general existen metas encaminadas hacia el cumplimiento y otras que muestran retroceso. Al contrastar entre subregiones, Suramérica muestra algunas ligeras ventajas, pero un panorama similar.

Gráfico 1.1 Metas de los objetivos de ODS según grado de cumplimiento

Medir el desarrollo de las naciones sobre un conjunto extenso de indicadores, como es el caso de los ODS, resulta valioso para sacar a la luz los diferentes aspectos clave del desarrollo omitidos por el PIB per cápita. No obstante, la gran complejidad del sistema puede ser, en sí misma, un desafío para guiar las políticas públicas dentro de un país2.

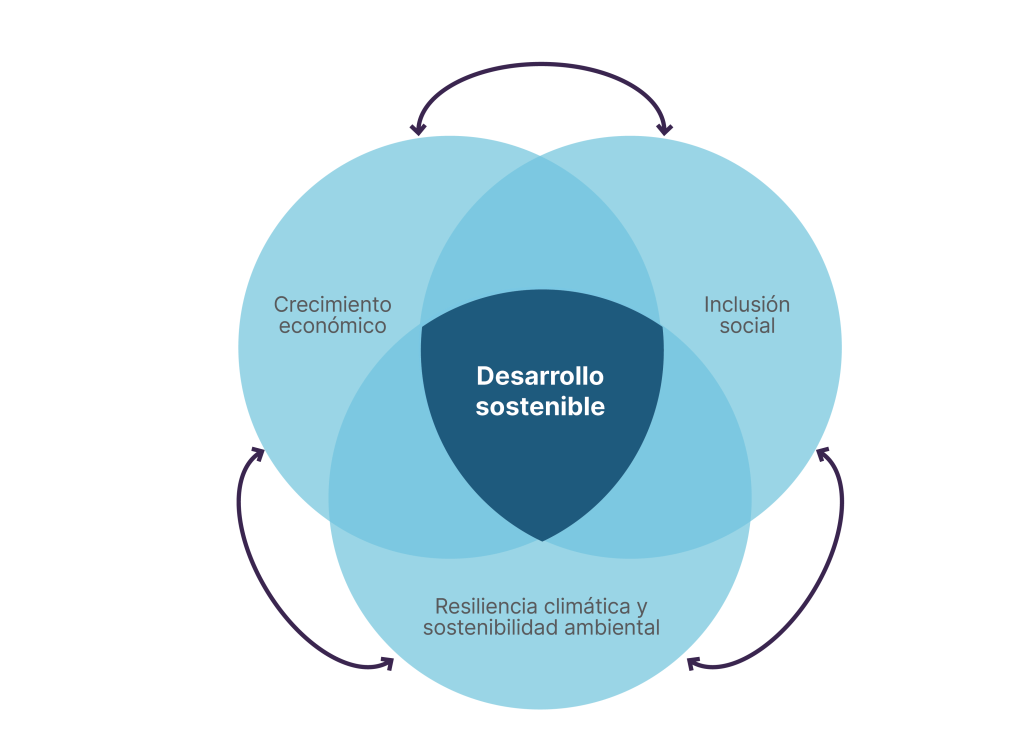

Una manera habitual de abordar la multidimensionalidad del desarrollo es mediante tres ámbitos de análisis. El primero es el crecimiento económico, para cerrar la enorme y persistente brecha de ingresos por habitante respecto al mundo desarrollado. El segundo es la inclusión, para hacer que el crecimiento económico llegue a todos y reduzca la pobreza y la fuerte desigualdad en la región. El tercero es la sostenibilidad, procurando tres objetivos: adaptarse y mejorar la resiliencia frente al cambio climático, contribuir a la reducción global de emisiones y preservar el capital natural.

Figura 1.2 Los tres ámbitos del desarrollo sostenible

Ahora bien, estos no son ámbitos aislados, sino que interactúan entre sí. Esto implica que existen riesgos de trampas de subdesarrollo con bajos niveles del PIB per cápita, deterioro del ambiente y altos grados de pobreza y desigualdad. No obstante, estas interacciones también habilitan la posibilidad de círculos virtuosos, donde los avances en los tres ámbitos del desarrollo sostenible se refuerzan entre sí (ver recuadro 1.1).

Lo que hemos observado, en general en los países que se han desarrollado, es que el proceso de crecimiento y desarrollo, para que este sea sostenido e incluyente, implica que durante ese proceso la población que está empleada en sectores de baja productividad se traslada, por la fuerza de la demanda y de la demanda por bienes y servicios, a los sectores de más alta productividad.

Con base en entrevista a Nora Lustig

Si bien existen tensiones y puede haber círculos viciosos entre las distintas dimensiones que son importantes para el desarrollo económico y social (…), también existen complementariedades. Y creo que la buena política pública necesita explotar esas complementariedades para que el avance en pro de una dimensión, por ejemplo, del crecimiento, sea compatible y ayude al avance en otra dimensión del desarrollo económico y social, como la sustentabilidad ambiental o la equidad social.

Con base en entrevista a Santiago Levy

Recuadro 1.1 Interrelaciones entre ámbitos del desarrollo sostenible

Crecimiento, desigualdad y pobreza

Existe evidencia para el mundo desarrollado que señala que la innovación y el cambio tecnológico pueden incrementar la brecha salarial entre los más y los menos educados y, con ello, la desigualdad salarial (Acemoglu, 2002). La informalidad, por su parte, explica la baja productividad de la economía y también la desigualdad en salarios. Por otro lado, la inclusión social favorece el crecimiento económico al promover una mejor asignación de los talentos (Hsieh et al., 2019).

Conexión entre crecimiento y sostenibilidad

El cambio climático afecta el crecimiento y la productividad. Los eventos climáticos extremos, cuya frecuencia e intensidad son mayores por el calentamiento global, producen pérdidas de vidas humanas y daños a la infraestructura, comprometen la producción agropecuaria e impactan la acumulación de capital humano. Ganancias de productividad, incluidas las del sector agrícola, por su parte, pueden favorecer simultáneamente el crecimiento económico y la protección del ambiente, dado que implican un menor uso de energía y depreciación de capital natural por unidad de producto. Sin embargo, las ganancias en la eficiencia con que se puede explotar un recurso natural también pueden resultar en una mayor demanda del recurso, agravando la presión sobre los ecosistemas. Finalmente, el aumento en los ingresos de los hogares está acompañado de un aumento en el consumo de la mayoría de los bienes, cuya producción y desecho generan consecuencias adversas para el equilibrio ambiental.

Conexión, inclusión y sostenibilidad

Los eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, afectan más fuertemente a los más pobres, convirtiéndose en un factor que amplifica la desigualdad. Por un lado, los hogares de menores ingresos están más expuestos a estos eventos que el resto de la población, en parte por vivir en zonas más riesgosas (Winsemius et al., 2018). Por otro, son más vulnerables; esto es, en el caso de sufrir un evento, es más probable que este tenga efectos negativos severos y persistentes. Asimismo, la pobreza y la desigualdad imponen ciertas restricciones a la adopción de tecnologías limpias o eficientes energéticamente en los hogares, en parte por limitaciones para financiar estas medidas.

Para tener una perspectiva más detallada de la dinámica del desarrollo regional, revisaremos un conjunto reducido de indicadores clave en cada uno de los tres ámbitos de desarrollo sostenible. Para cada ámbito destacaremos un hecho relevante:

Hecho # 1: La región ha experimentado un crecimiento del PIB per cápita, aunque este ha sido insuficiente para reducir significativamente la brecha respecto al mundo desarrollado.

Entre 2010 y 2019, el PIB real por habitante de América Latina fue más de 4,4 veces el promedio del período 1950-1959. Para el Caribe, este valor fue 2,4 veces mayor (gráfico 1.2, ver panel A). No obstante, este crecimiento ha sido insuficiente para cerrar la brecha de PIB per cápita respecto al mundo desarrollado, por ejemplo, a Estados Unidos, que ha permanecido prácticamente invariable por debajo del 30 % en las últimas décadas (ver gráfico 1.2, panel B).

Gráfico 1.2 Evolución del PIB per cápita

A. PIB per cápita promedio relativo al promedio de la década de 1950

B. PIB per cápita promedio relativo a Estados Unidos

Hecho # 2: En las últimas dos décadas ha existido una reducción de la desigualdad y la pobreza, pero aún somos una de las regiones más desiguales y mantenemos niveles de pobreza muy elevados.

La pobreza total cayó de manera importante en la primera década del siglo XXI. Luego, esa caída se ralentizó y se revirtió ligeramente desde mediados de la segunda década del siglo, con un repunte asociado al COVID-19. A pesar de esta mejoría, según los datos más recientes, casi el 30 % de los latinoamericanos y caribeños viven en situación de pobreza y más del 10 % en situación de pobreza extrema. Para las zonas rurales la incidencia de la pobreza supera el 40 % y la pobreza extrema casi el 20 %. Estos niveles están muy por encima de lo registrado en regiones desarrolladas (gráfico 1.3). El índice de Gini, medida clásica de la desigualdad, también muestra una tendencia favorable en lo que va del siglo; no obstante, de acuerdo con este indicador, la región es de las más desiguales en materia de distribución del ingreso en el mundo.

Gráfico 1.3 Dimensión de pobreza y desigualdad

A. Evolución de las tasas de pobreza en América Latina, por países y área

B. Evolución del índice de Gini de la distribución del ingreso

América Latina es una región que tiene un exceso de pobreza. [….] y una de las fuentes esenciales de por qué hay un exceso de pobreza es precisamente porque es una de las regiones más desiguales del mundo. ¿Por qué estamos en un mundo tan desigual en América Latina? […] Porque el tipo de desarrollo que se da no genera suficientes empleos para ofrecer oportunidades a las personas que vienen todavía con menores niveles de educación o de capacitación.

Con base en entrevista a Nora Lustig

La contracara de esta reducción de la pobreza experimentada por la región en las últimas décadas es un crecimiento significativo de las clases medias en América Latina y el Caribe. Según estimaciones, la clase media pasó de representar cerca del 20% de los hogares, a principios de siglo, a 38% en 20193 (Banco Mundial, 2021).

El crecimiento de la clase media representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos existentes para consolidar estos avances. Un desafío particularmente relevante es que una gran parte de la clase media de la región se encuentra en una situación vulnerable, susceptible de caer en la pobreza ante shocks económicos. Por ejemplo, Stampini et al. (2016), encuentran que en la región el 14% de las personas de clase media se ven en situación de pobreza al menos una vez en un período de 10 años.

Hecho # 3: En la región, las emisiones de GEI por habitante son inferiores a las de otras regiones como América del Norte. No obstante, hay una alta exposición a las consecuencias del cambio climático. Además, se observa un deterioro acelerado del capital natural.

Según la estimación más reciente, las emisiones de GEI per cápita en América Latina y el Caribe son menos de la mitad de las de América del Norte, y también inferiores a las de otras regiones como Asia Oriental y Oriente Medio (gráfico 1.4). Por otra parte, la región ha sido responsable del 11 % de las emisiones de GEI de origen antropogénico desde 1850.

Gráfico 1.4 Emisiones de GEI, población y PBI

A. Emisiones por habitante

B. Emisiones por unidad de PIB

En lo que respecta a la composición de emisiones, América Latina se caracteriza por la importancia de sus emisiones no energéticas. A nivel global, casi el 80 % de las emisiones de GEI provienen del consumo de energía fósil y de los procesos industriales (CFPI), mientras que un poco más de un 20 % proviene del sector de ASOUT (agricultura y otros usos de la tierra). En contraste, en América Latina, alrededor del 55 % de las emisiones procede de este sector, una cantidad mucho más significativa que el 14 % del Caribe o el 8 % en los países de la OCDE (ver capítulo 4).

No obstante, la importancia de este componente ha estado cayendo en la región. Durante los períodos 2000-2009 y 2010-2019, el crecimiento de las emisiones totales de América Latina cayó, volviéndose incluso negativo en la última década (-3,8 %) debido a una fuerte caída del componente AFOLU (-10,3 %), que contrarrestó el crecimiento del componente CFPI (5,2 %). Algo similar ocurrió en la región del Caribe, donde se registró en la última década, incluso, una reducción tanto en las emisiones AFOLU (-15,6 %) como en las CFPI (-2,5 %), dando lugar a una caída en las totales (-4,4 %).

Gráfico 1.5 Crecimiento de emisiones de GEI

Al margen de sus responsabilidades en emisiones, es un hecho que la región sufre considerablemente las consecuencias del cambio climático. En efecto, desde 1980, la ocurrencia de eventos climáticos extremos se ha multiplicado por casi 2 (ver capítulo 4). Asimismo, se ha evidenciado un incremento importante en el número de personas afectadas. Estos eventos suelen afectar con más fuerza a las familias más vulnerables, y a algunos sectores como la agricultura y el turismo.

El aumento del nivel del mar está causando erosión, está dañando las regiones costeras. Guyana, por ejemplo, tiene intrusión de agua salada que daña sus comunidades agrícolas a lo largo de la costa, y así sucesivamente. Y luego, por supuesto, hay huracanes más intensos, patrones climáticos mucho más difíciles, lluvia cuando se supone que debe estar seco y sequía cuando se supone que debe estar lluvioso. Estos son desafíos que el Caribe debe superar si quiere ser sostenible.

Con base en entrevista a Colm Imbert

La historia reciente de la región también señala un importante deterioro del capital natural. Entre 1990 y 2014, el capital natural por habitante se contrajo en la región en alrededor de un 40 % (Sanguinetti et al., 2014). Más aún, la región ha estado consumiendo su capital natural más rápido que el promedio global. Así pues, según el reporte Riqueza Inclusiva 2023, del programa ambiental de las Naciones Unidas (2023), para 1990, la región tenía más del 21 % del valor del capital natural, pero, para 2019, la cifra había caído a 13,77 %. Asimismo, el Índice de planeta vivo muestra pérdida de biodiversidad alarmante en los últimos 50 años (ver capítulo 4). Un uso sostenible de nuestro capital natural será clave para promover el desarrollo sostenible.

Indiscutiblemente, tenemos que buscar cómo generar ingresos de nuestra propia biodiversidad, protegiéndola. Hay que generar recursos y que estos les lleguen, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la población.

Con base en entrevista a Mauricio Cárdenas